| オペラ座の裏から(仮) |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 挿図の上でクリックすると拡大画像とデータのページが表示されます (映画から伐りだした静止画を除く)。 画像の色や質感、さらに縦横比などくれぐれも鵜呑みになさいませんよう。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 過ぐる2019年7月13日、とある集まりで何かしゃべれというので、画像をスライド・ショーにして準備していき、今回はプロジェクターとパソコンが何とかつながったのですが(それでも最初はすんなりいかなかったらしい)、手もとを照らすランプのタマが切れてしまってメモをあまり見られなかったこともあって、何かと言葉足らずになってしまいました。ランプが切れる切れないに関わりなく予想のついたことだという気もしなくはありませんが、それはさておきそこで、「ホワイト・キューブ以前の展示風景:孫引きガイド 、あるいは吸血鬼の舞踏会のために」(2015/10)および「寄木細工、透視画法、マッツォッキオ、留守模様 - 幻想絵画の周辺(仮)より」(2019/5)に続いて、貧乏性メモ第3弾といきたく思います。図版は一部差し替え、追加等しました。 今回のお題にはフランスがらみのネタを、というくくりがありました。色々頭を悩ませた結果、前から気になっていて調べてみれば面白そうなテーマということで、大ざっぱには美術と演劇というより劇場、わけても舞台装置との関係といったところが浮かびあがり、とはいえそれだけならフランスがらみでなくとも済んでしまうのですが、そこを何とかつなぐことはできるだろうか、できそうだということで、組みたててみた次第です。 透視図法/線遠近法にからんでこの問題が気になるようになったのは、ふりかえれば、ピエール・フランカステルの『絵画と社会』(大島清次訳、美術名著選書 5、岩崎美術社、1968)の第1章「空間の誕生 - クヮトロチェントにおける神話と幾何学 -」の中で何度かそうと取りあげられていたのが、きっかけの少なくとも一つではあったのでしょう(p.21、p.55、pp.61-65 など)。例によって気になるといってきちんと調べたわけでもなく、フランカステルが何度か引きあいに出した邦訳での「ケルノドル氏」が著書が訳されてもいるジョージ・R・カーノードルのことであるとは、今回はじめて気がつく始末でした。 カーノードルの邦訳も含めて、古城映画の参考文献のページ中に「劇場など(「怪奇城の外濠 Ⅱ」)」の項をすでに作ってあり、今回少しだけ資料が増えたとはいえ、「寄木細工・・・」の際同様、門外漢の付け焼刃であることに変わりはありません。バランスのとれた見通しなど得られようはずもなく、興味のある何やかやをつまみ喰いするばかり、変わらずとりとめのない話ではありますが、ご寛恕ください。また透視図法/線遠近法がらみということで、一部「寄木細工、透視画法・・・」と重なっています。以上、前置きでした。 プロローグ i. 『オペラ座の怪人』とオペラ座 もう10数年以上前になるでしょうか、テレビをつけると香港製らしき映画が放映されていました。そんなに古い作品ではなさそうです。再見することもなく来てしまったので細かいところはまったく憶えていないのですが、ただ、主な舞台が木造の芝居小屋であったこと、そして途中からではあれ、どうも筋が『オペラ座の怪人』をなぞっているようだと気づいた点だけは、おぼろに残っています。 香港でも『オペラ座の怪人』が作られていたのかと、なにがしか印象的だったのでしょう、間を置いて検索してみれば、 『夜半歌聲/逢いたくて、逢えなくて』(”The Phantom Lover”) 1995、監督:ロニー・ユー、レスリー・チャン主演、香港 であることがわかりました。この監督は後に『フレディVSジェイソン』 (2003→こちら(『凸凹フランケンシュタインの巻』の頁)で触れました)を撮ることになるのですが、それはともかく、この映画はさらに、 『夜半歌声(深夜の歌声)』 1937、監督: の再製作だという。37年版には『夜半歌声続集(続・深夜の歌声)』(1941)という続篇もあるとのことです。双方未見なのですが、 高橋洋、「 で取りあげられていました。 『オペラ座の怪人』が元になっていると気がついたのは、ハマー・フィルム製作の1962年版を昔やはりテレビで見ていたからでしょう。無声映画の1925年版なりロバート・イングランド主演の1989年版をこの時点で見ていたかどうかは定かでない。原作も読んでいませんでしたが、その原作というのが; ガストン・ルルー、三輪秀彦訳、『オペラ座の怪人』(創元推理文庫 F ル 1-2)、東京創元社、1987 原著は Gaston Leroux, Le fantôme de l'Opéra, 1910 ルルーといえば本格探偵小説のファンにとっては、密室ものの古典『黄色い部屋の秘密』(1908)が思い浮かぶことでしょう。当方にとっても同様でした。『オペラ座の怪人』はその2年後の作品となるわけですが、鈴木 ちなみに88年まで映画等の邦題は「座」ぬきの『オペラの怪人』でした(同上)。上で触れたハマー・フィルム版しかり、ロン・チェイニーが怪人役をつとめた1925年版、同じユニヴァーサルがトーキーになってからカラーで再製作した1943年版も同断です。 プログレ系キーボード奏者難波弘之が1985年に発表したアルバム『ブルジョワジーの秘かな愉しみ』には、タイトルからもうかがえるように映画に想を得た曲が多く含まれるのですが、そのB面2曲目もまた、歌詞カードでは「座」抜きの「オペラの怪人」でした。ジャケットでは“Fantôme d'Opéra”とフランス語ですが、他の曲も皆そうなので、ルルーの原作を意識したかどうかはわかりません。 「メトロポリタン劇場に 現われた」 と歌われるのですが、何かネタがあるのでしょうか。とまれ約8分のドラマティックな曲であります。 プログレ系キーボード奏者といえばまた; Rick Wakeman, Phantom Power, 1991(邦題:リック・ウェイクマン、『ウェイクマンのオペラ座の怪人』) 1925年版映画の上映に際してのサウンド・トラックとして制作されたとのことです。 鈴木晶の上掲『オペラ座の迷宮』、 pp.13-17 にはすでにふれたものを始めとした映画化作品が挙げられています; 1916 ドイツで最初の映画化 フィルム現存せず 1925 米、ユニヴァーサル、サイレント、モノクロ(パート・カラー)、ロン・チェイニー主演 日本:1925/9公開 →こちらも参照(当該作品の頁) 1943 米、ユニヴァーサル、トーキー、カラー、クロード・レインズ主演 25年版のセットを再使用 →そちらも参照(当該作品の頁) 1962 英、ハマー・フィルム 監督:テレンス・フィッシャー 1989 米、監督:ドワイト・H・リトル、ロバート・イングランド主演 (1991 にやはりイングランド主演で『オペラ座の怪人2』(監督:グレイドン・クラーク、未見)がありますが、直接の関係はないそうです) 1998 伊、監督:ダリオ・アルジェント(未見) 2004 英米、監督:ジョエル・シュマッカー アンドリュー・ロイド=ウェーバーが製作 ルルーの映画化と銘打っていないからか、1937および41年の上海版と95年の香港版、そして1974年のロック・ミュージカル『ファントム・オブ・パラダイス』(監督:ブライアン・デ・パルマ)は抜けていますが、あわせると、ほぼ10年に1本以上作られてきたことになります(この他にTV作品もあるとのこと)。ドラキュラをはじめとする吸血鬼ものやフランケンシュタインものなどにはひけを取るかもしれないとはいえ、また原則として超自然現象の起きないスリラーではあれ(デ・パルマ作品や1989年版ではたしか起こりました)、20世紀の心性に根深く喰いこんでいると見なしてよさそうです。 なお、なぜか産みの親フランスでは映画化されなかったようで、何かいわくでもあるのかと思いきや、映画ではなく、ローラン・プティ振付によるバレエが1980年、ほかならぬパリのオペラ座で初演されたとのことです(同上、pp.22-32)。 小説の領域でも、「オペラ座に出没する以前の怪人の生活に焦点を合わせた」(「単行本訳者あとがき」、下巻 p.365)というスーザン・ケイ、北條元子訳、『ファントム』(上下)(扶桑社ミステリー)、扶桑社、1994(1992年刊の文庫化。原著は1991)なんてのがありました。 『オペラ座の怪人』のお話の魅力として、まずは、舞台裏・楽屋裏が引き寄せずにいない関心というものが挙げられることでしょう。劇中劇ないしメタ演劇というものはシェイクスピアの『夏の夜の夢』(1594-96年頃)やベルニーニの『二つの劇場』(1637年、福田 そちらは詳しい向きに任せるとして、怪奇映画の畑でぱっと思い浮かぶのは、ジェニファー・コネリー主演の『エトワール』(1989、監督:ピーター・デル・モンテ、バレエでした)や『エコエコアザラクIII MISA THE DARK ANGEL』(1998、監督:上野勝仁)、『劇場霊』(2015、監督:中田秀夫)あたりでしょうか。映画の撮影現場を含めるなら同じく中田秀夫監督の『女優霊』(1996)や『シャドウ・オブ・ヴァンパイア』(2000、監督:E.エリアス・マーハイジ)などが加わります。 超自然現象の起きないスリラーということであれば、→あちら(『ドクターX』(1932)の頁の「おまけ」)で触れた『謎の下宿人』(1944、監督:ジョン・ブラーム)のクライマックスをはじめとして、『アクエリアス』(1987、監督:ミケーレ・ソアビ)や『オペラ座/血の喝采』(1987、監督:ダリオ・アルジェント)、『ブラック・スワン』(2010、監督:ダーレン・アロノフスキー)などが挙げられる。大昔テレビで見たきりの『パリの連続殺人』(Theatre of Death、1967、監督:サミュエル・ガルー)なんてのもあった。まるっきり憶えていませんでしたが、クリストファー・リーが出演していたそうです。『喰女 - クイメ -』(2014、監督:三池崇史)では結局、超自然現象は起きたのでしょうか? やはり映画の撮影現場を扱った『旧支配者のキャロル』(2012、監督:高橋洋)はスリラーといっていいのか? まだまだありそうですが、こうしてたまたま見る機会のあったタイトルを並べてみると、全てではないにせよいくつかの作品で、音楽、お芝居、舞台、それに映画などの 話を続ける前に一応確認しておくと、『オペラ座の怪人』の原題にある fantôme は、手もとの仏和辞書では「幽霊、亡霊、幻(のようなもの)」とありました。英米映画での phantom も「幻、幽霊、幻影」です。ギリシア語およびラテン語の phantasma (幽霊、お化け、幻影)、phasma (幽霊、お化け)とつながるのでしょうか。いずれにせよ日本語の「怪人」とはいささかニュアンスにズレがある。そもそも「怪人」なる日本語のニュアンスとはどういうものなのか? 原作でも「怪人」は当初、噂話・怪談の対象でした。今風にいうなら都市伝説か。歴史の吹き溜まりであったり、度を超して大きな建物に取り憑いたお化けといった感じなのかもしれません。 この点で思い起こされるのが、ソフィー・マルソー主演の『ルーヴルの怪人』(2001、監督:ジャン=ポール・サロメ)です。原題は Belphégor - Le fantôme du Louvre 。『オペラ座の怪人』の場合同様、fantôme を「怪人」と訳しているというか、『オペラ座の怪人』の前例に倣ったのでしょうか。やはり巨大な歴史的建物にまつわる噂話・怪談噺が出てきました。ただしこちらでは正真正銘超自然的存在が出没するので、「ルーヴルの幽霊」でも間違いではありますまい(追補:→劉慈欣『三体』三部作(2006-2010)へのメモの頁でも触れました)。 なお仏語版ウィキペディアの該当頁によると(→ここ)、この映画自体、1965年のTVミニ・シリーズ Belphégor ou le Fantôme du Louvre、さらに1927年のアルテュール・ベルネード ArthurBernède による小説+映画、サイレント Belphégor に由来するとのことでした。「ベルフェゴール」は固有名詞で、原著が19世紀に刊行されたコラン・ド・プランシーの『地獄の辞典』にも登場する(床鍋剛彦訳、吉田八岑協力、講談社、1990、pp.251-252)、どこまで遡れるかは知らず、由緒正しい(?)悪魔の名前です。 ついでに『ファントマ Fantômas 』は、ピエール・スーヴェストル(Pierre Souvestre)とマルセル・アラン(Marcel Allain)共作による小説シリーズで、1911年から13年まで32作、1914年のスーヴェストルの死後は、1926年からアランが単独で執筆して10作、映画化が1913-14年に5作(1915、日本公開)、1964年から67年に3作、2012年にも1作あるとのことです(日本語版ウィキペディアの該当頁より→そこ)。ジャン・マレー、ルイ・ド・フュネス、ミレーヌ・ドモンジョの三人組が主演する64-67年作だけは、昔テレビで見たものでした。「ファントマ」の語は造語のようですが、こちらはたしかに「怪人」と呼ぶにふさわしいと言っていいでしょうか (追補:日本語版ウィキペディアの件の頁の注4に挙げられているのに気がついていなかったのですが、次の本で詳しく扱われていました; 赤塚敬子、『ファントマ 悪党的想像力』、風濤社、2013 「1910年の初頭にファントマ・シリーズの先駆けというべき『指紋』が連載され、その数ヶ月後に主人公は『ファントマ』と命名された。一方で前年から翌1910年のはじめにかけてガストン・ルルーの」『オペラ座の怪人』(Le Fantôme de l'Opera)が新聞に連載されており、こちらも大変な人気を博していた。…(中略)…ほぼときを同じくして生まれた『オペラ座の怪人』と『ファントマ』だが、すでにふれたように『ファントマ』は幽霊という意味の普通名詞から生まれた名前なので、この題名の類似に特別な意味を見出すのは難しい」(pp.48-49) とのことです)。 ii. 『オペラの怪人』1925年版より |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

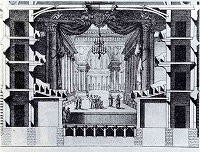

| 「『オペラ座の怪人』の主人公は『ファントム』である。しかし、もうひとり、主人公がいる。そう、パリ・オペラ座そのものである」と鈴木晶は述べます(前掲『オペラ座の迷宮』、p.40)。 ルルー当時のパリのオペラ座は1862年7月21日着工、1875年1月15日に竣工されました。ナポレオン三世の第二帝政、そこにはオスマンのパリ改造(1852-70)も含まれるのですが、その終わりを越え、パリ・コミューン(1871)をまたいで第三共和制にかかっています。1989年に落成した「バスティーユ広場の新オペラ座劇場( Opéra Bastille )に対し、設計者シャルル・ガルニエの名から『ガルニエ宮』( Palais Garnier )とよばれる」(中島智章、「近世近代のパリ・オペラ座の建築」、『《悪魔のロベール》とパリ・オペラ座 19世紀グランド・オペラ研究』、上智大学出版/ぎょうせい、2019、p.254)。 「床面積6万2000平方メートル、全長7万2000メートル、間口101メートル、高さ81メートル、階段は3319段、扉は1531個…」(ミシェル・サラザン、木村博江訳、『パリ・オペラ座 夢の聖堂の秘密』、音楽之友社、1989、p.277)。 「この最後の数字は1875年に劇場がオープンしたときのものである。筆者が知る限り、以来誰も数え直そうなどとは考えていない!」(同上、p.290 注1)。 何か出ない起こらない方がおかしかろうといいたくなるところでしょう。 ところで、上に掲げた挿図は実物ではなく、1925年のサイレント映画『オペラの怪人』から伐りだしたものです。この映画のために組みたてられたセットは、五層の桟敷席を備えた実物大のものだったといいます( Juan Antonio Ramírez, Architecture for the Screen. A Critical Study of Set Design in Hollywood's Golden Age, 2004, pp.57-58 )。このセットはその後も残されて再利用されました(同上p.103)。 1943年の再製作の際も同様でしたが、画面で見るかぎり用いられたのは舞台と客席のようです。 しかし1925年版を再見しておおっと身を乗りださずにいられなかったのは - 少なくとも個人的には -、まず、約9分あたり(長短の版があってそれによって変わります)から映される舞台裏の一連の場面でした。以下、多く古城映画の頁と重複しますが、少し追加しつつなぞってみましょう。まずはシルエットと化した踊り子たちの噂話(→こちらも参照:「怪奇城の隠し通路」の頁); |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 右上の場面について古城映画の頁では「地獄の入口を表わしたものでしょうか、ボマルツォの庭園にでもありそうな、口を大きく開けた巨大な顔の舞台装置」と記したのですが、ボマルツォの庭園にかぎらず中世的とされる舞台で用いられたものでした。後に出てきます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| それはともかく、踊り子たちが階段を上り下りして何層もある舞台裏を移動する点、というか舞台裏が何層も積み重なっていること自体が琴線に触れたのでした。 「『オペラの怪人』のためにカレによってデザインされた奇妙な建築形態は、とりわけピラネージの《牢獄》の銅版画に想を得たかのように思われるかたわら、これらは一方、それら自身の資格で純粋に映画的な発想源となった」 とラミーレスは述べています(Ramírez, op.cit., p.136)。Beverly Heisner, Hollywood Art. Art Direction in the Days of the Great Studios, 1990, p.23 には図10としてカレによる素描が掲載され、やはりピラネージを思わせるとされます(p.281 でも言及)。ピラネージにも後に出くわすことでしょう(追補:→「怪奇城の図書室」の頁の「7. 『薔薇の名前』映画版(1986)からの寄り道:ピラネージ《牢獄》風吹抜空間」でも触れました)。 ちなみにベンことバンジャマン・カレは1883年パリに生まれ、1912年にニューヨークへ、後にハリウッドへ移るのですが、それ以前にはほかならぬパリのオペラ座、それにコメディー・フランセーズやロンドンのコヴェント・ガーデンで舞台背景を描いていたとのことです(Ramírez, op.cit., p.37)。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 二段目左の画面で、天井から吊された巨大な仮面や逆さになった人物、左手に立つエジプトのベス神のような像などはなかなか素っ頓狂です。二本の脚だけが左上からのぞいているさまは、少し後で触れるマネの絵を思いださせなくもありません。 本作で個人的にもう一つのハイライトとなったのは、約41分から始まるヒロインと怪人の地下行でした(追補:→そちらも参照:「怪奇城の隠し通路」の頁、また「怪奇城の地下」の頁); |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 以上二つのシークエンスをもって1925年版は古城映画史に残る古典となりました。 それとは別に、すぐ後で触れる仮面舞踏会の場面に続く左下の場面はオペラ座の屋上で、彫像が右腕を差しあげている点からして、劇場正面に向かって左、シャルル・ギュムリー Charles Gumery (1827-71)の《調和 L'Harmonie 》(1869)にあたります(マケットが『マネとモダン・パリ』展図録、三菱一号館美術館、2010、p.165 / cat.no.III-42, 43。pp.161-164 の解説も参照)(追補:→「怪奇城の高い所(完結篇) ー 屋上と城壁上歩廊など」の頁でも触れました)。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| また右上の場面はクライマックスの一齣ですが、ノートル=ダム聖堂前はやはり同じロン・チェイニーがカジモド役に扮した『ノートルダムのせむし男』(1923、監督:ウォーレス・ワースリー)のセットを再利用したもののようです。このセットはさらに、『透明光線』(1936→ここ:件のセットが登場する場面)や『狼男』(1941)でも用いられたとのことでした。 1.オペラ座の表と裏など 1-1. 絵の中の大階段 さて、オペラ座は同時代の絵画等にも描かれています。下の3点はたまたま見かけたものですが、 ・左の作品については喜多崎親、「序 パリ-『19世紀の首都』の美術」(喜多崎親編、『西洋近代の都市と芸術 2 パリⅠ 19世紀の首都』、竹林舎、2014、p.11/挿図6)で取りあげられています。油彩の本画があるはずなのですが、現在は所在不明とのこと。 ・真ん中の作品は『モダン・パリ展 印象派から世紀末まで』(小田急新宿店グランドギャラリー、ひろしま美術館、兵庫県立近代美術館、1985-86、pp.106-107 / cat.no.105)に、 ・右の作品は『マネとモダン・パリ』展(三菱一号館美術館、2010、pp.156-157 / cat.no.III-3) に出品されました。    左:ドゥターユ(1848-1912) 《パリのオペラ座の開場、1875年1月5日》 1878 中央:ルイ・ベルー(1852-1930) 《オペラ座の階段、1877年》 1877 右:ヴィクトール・ナヴレ(1819-1886) 《パリ、オペラ座の階段》 1880頃 たまたま大階段を描いたものばかりになってしまいましたが、鹿島茂もこの大階段に注目した文章を著しています(鹿島茂、写真:田原桂一、「天駆ける階段 パレ・ガルニエ」、『CUE+ 穹+(きゅうぷらす)』、vol.12、2007.10、pp.22-29)。先に挙げた喜多崎親の「序 パリ - 『19世紀の首都』の美術」でもガルニエ宮における階段室の重要さが指摘されていました(pp.10-11)。竣工当時も事情は同じだったらしく、ガルニエ自身いささか困惑気味だったというか、他も見てくれと実のところ言いたそうなのでした; 「そして、この大階段はこぞって称讃されてきたし、建物全体を少しばかり犠牲にしてさえそうだったのだと、確認することをまずはお許しいただきたい。建物全体がこのたった一点に集約されるかのようなのだ。オペラ座、それは階段である。ちょうど 1-2. 絵の中の舞台裏 それはさておき、ここでの関心からして、先の地下行は断念するにしても、舞台裏巡りに相当するような何かはないものかと見てみれば、ガルニエ宮ではありませんが、次のような図像を見かけました; |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

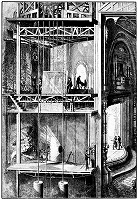

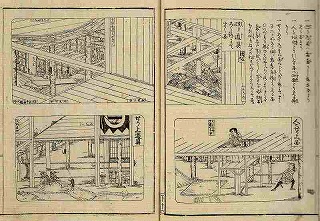

作者不詳 《パリのオペラ座(サル・ル・ペルティエ)の舞台裏》 『イリュストラシオン』誌、1856年11月15日 |

マディスン・スクエア劇場、ニューヨーク 『サイエンティフィック・アメリカン』誌、1884年4月5日 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

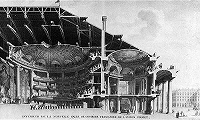

| 左の版画は毎度お馴染み、鈴木晶、前掲『オペラ座の迷宮』、p.126 に掲載されていました。「オペラ座(サル・ル・ペルティエ)」については後にふれるとして、画面左側と右側が舞台裏、中央左寄りの奥、暗くなった部分が舞台ということでしょうか。暗くなっているのは緞帳の裏側か。 右の図像は S.ティドワース、白川宣力・石川敏男訳、『劇場 建築・文化史』、早稲田大学出版部、1986、p.265 / 第155図、 および Oscar G. Brockett, Margaret Mitchell, Linda Hardberger, Making the Scene. A History of Stage Design and Technology in Europe and the United States, Tobin Theattre Arts Fund, San Antoniio, Texas, 2010, p.201 / fig.7.26 にありました。ティドワースの図版解説から引くと、 「新型の可動舞台…(中略)…それを2層のエレヴェーターのように操作した。一つの場面が演じられている間に次の場面が上の舞台でセットされていた。場面転換の時が来ると、舞台全体が25フィート下げられ床の高さになる。そしてこれまでのものは地下室に入る。そこで次の場面が同様にしてセットされる。装置全体で天井から地下の床まで114フィートが必要であった」 とのことです(→こちらでも触れました:「怪奇城の隠し通路」の頁)。 なお Making the Scene, op.cit. のことはぎりぎりになって気がついたのであまり使えなかったものの、今回の話のネタの多くがカヴァーされ、図版も豊富に載っていました。〈舞台裏図〉の他の作例も欠いてはいません(pp.164-166、p.175、pp.183-184、p.194、pp.198-203、pp.213-214、p.218 など)。これをぱらぱら繰ればそれで充分、本頁なんて……という気が大いにするのですが、まあまあということで今しばらく続けることにいたしましょう。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

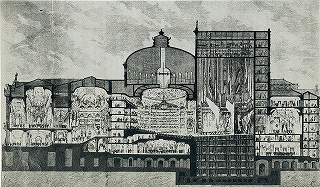

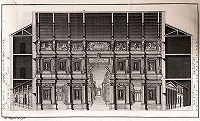

新しいオペラ座 縦断面、『挿絵入り新聞』誌(1875)による |

ガルニエ宮に戻って、その舞台裏を垣間見ることができるものということで、『オペラの怪人』1925年版のページでも掲げましたが、ガルニエ宮断面図をここにも載せておきましょう。 「ガルニエ宮竣工時に設計者自身による建築解説、および美麗な図面集 Charles GARNIER, Le nouvel Opéra de Paris, Paris, 1878-81 が刊行されている」(中島智章、前掲「近世近代のパリ・オペラ座の建築」、p.254 註28) とのことですが、大階段に関して先に引用した同題の本には図版は載っておらず、廉価版の復刻といったところなのでしょうか。Charles Garnier. Designs for the Paris Opera House (Colouring Book), Pomegranate, Portland, Oregon, 2017 に掲載された50点の図版は上の「図面集」から選んだものと思われますが、左の図像と同じものは見あたりませんでした。ただし左右逆になった別の断面図が図7 として載っています。これは Making the Scene, op.cit. にも再録してありました(p.200 / fig.7.25)。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 何層にも重なる舞台裏は25年版映画中の上で触れたシークエンスを、また舞台の上にそびえる上方部分 -フライ・タワー fly tower と呼ぶそうです;本杉省三、『劇場空間の源流』(SD選書 265)、鹿島出版会、2015、p.210 註16 - は1943年版での追跡場面を思いださせずにはいません。しかし何より、やはり層を重ねる奈落をはじめとした地下部分が、25年版での地下行と比べることを促しているかのごとくです。43年版にも地下湖が登場しました。 そもそも現実のガルニエ宮建設時、 「舞台装置を収納するために、20メートル以上降り下げる必要があったが、途中で大量の水が出てきた。…(中略)…地下水脈のひとつが、ちょうどオペラ座建設用地の真下にあったのである。…(中略)…そこで、流れてくる水を逸らすため、地下20メートルのところに巨大な水槽を作り、アスファルトやコンクリートで何重にも固めた」(鈴木晶、前掲『オペラ座の迷宮』、pp.182-183、また pp.40-42) という故事が、ルルーのヒントになったというのでした。上掲創元推理文庫版の原作邦訳での紀田順一郎による「解説」(p.466)や『ファントム』邦訳の「単行本訳者あとがき」(下巻 pp.367-368)でも言及されているからには、この件にふれるのは定番と化しているかのごとくです(追補:→「怪奇城の地下」の頁でも触れました)。 またに原研二、『オペラ座 「 「パリ・オペラ座には、グロッタが埋め込まれてある」(p.27) と述べられています。 加えて前掲ミシェル・サラザン、木村博江訳、『パリ・オペラ座 夢の聖堂の秘密』(1989)に曰く、 「『オペラ座の怪人』の中で、ガストン・ルルーは主人公たちに誰にも知られない秘密の通路を提供し劇場の中を人に気づかれずに徘徊させた。もちろん作家の想像の産物であるが、空想というだけでもない。この小説の冒頭に書かれたバレエのロビーから桟敷へと通じる通路に加えて、パレ・ガルニエにはいくつか秘密がある」(p.286)。 大きな建物というものはこうでなくてはいけません。 2.仮面舞踏会など 1925年版の映画に戻ると、中盤の折り返し地点にあたる見せ場というか賑やかし場が、仮面舞踏会の場面でした。大階段周辺を主な舞台とするこの部分は当初からカラーだったとのことで、手もとのVHSソフトはそうなっていませんでしたが、YOU TUBE などで見ることができました。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

2-1. マネ《オペラ座の仮面舞踏会》 オペラ座の仮面舞踏会と聞いて連想されたのはマネのとある作品です; |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

マネ(1832-1883) 《オペラ座の仮面舞踏会》 1873 |

すぐ後で出てくるドガの作品も合わせて、これまで気にしたこともなかったのですが、制作年からしてここでのオペラ座は1875年に開館したガルニエ宮ではありません。1669年に王立音楽アカデミー

Académie royale de Musique が設立、 「当時から『オペラ・アカデミー』(Académie d'opéra)、『オペラ座』(Opéra)とよばれることもあった」(中島智章、上掲「近世近代のパリ・オペラ座の建築」、p.250)。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 初代、1670-72年のサル・ド・ラ・ブテイユ Salle de la Bouteille から数えて、ガルニエ宮は13代目にあたります(同上、pp.250-251)。ドガやマネの作品が描かれた頃のオペラ座は、1821年から73年まで、半世紀間11代目を務めたル・ペルティエ街のオペラ座(サル・ド・ラ・リュ・ル・ペルティエ

Salle de la rue Le Peletier )ことサル・ル・ペルティエでした。先に舞台裏を描いた石版画を見た劇場です。 サル・ル・ペルティエは「当初、『仮設劇場 théâtre provisoire 』としての性格が強」(同上、p.253)かったのですが、実のところ 「このル・ペルティエ街で、オペラ座はその黄金時代を迎える」(鈴木晶、前掲『オペラ座の迷宮』、p.127)。 また 「フランス・オペラの黄金時代は、ロマンティック・バレエの絶頂期でもあった」(同上、p.160)。 ロマンティック・バレエの代名詞、カルロッタ・グリジ主演の『ジゼル』の初演は1842年、サル・ル・ペルティエにおいてでした(同上、pp.165-167)。 余談になりますが、Peletier は普通に読むと「プルティエ」となります。「ペルティエ」なら Peltier か Pelletier か。マネの作品が出品された『1874年 - パリ[第1回印象派展]とその時代』展の図録では「ル・プルティエ街」と表記されていました(国立西洋美術館、1994、p.156 / cat.no.79)。他方、たまたま見かけた日本語版ウィキペディアの「ジャック・ペルチエ・デュ・マン(1517-1582、数学者、詩人)」の頁(→こちら)に、彼が著した『フランス語の正書法と発音の対話』(1550)について、 「ルネサンス期のフランス語正書法の改革、および語源となるラテン語に基づいてフランス語の語彙を正すことを試みた。彼はその中で、自身の公刊された著書の中では使い続けた、印刷記号を新たに用いた音声学的正書法を喧伝した(たとえば、無音の e に ɇ を、開音の e に ȩ の表記を考案。ただの「 e 」は閉音または中間母音の e を表す)。彼の姓が常に"Peletier"と" l "1文字で綴られるのはこのためである(現代フランス語では、"Peletier"は普通プルチエと発音する。ゆえに現代では"Pelletier"と綴り直されることもある)」 とありましたが、何か関係があるのでしょうか? とまれ現地の人に確かめでもしたのでしょうか、11代目オペラ座は「ル・ペルティエ」と表記されることが多いようです。ここでは長いものに巻かれて「ペ」としておきましょう。 さて、 「旧オペラ座では、ヴェロン博士が支配人になって以来、カーニヴァルの時期に、入場料さえ払えばだれでも参加可能な『仮面舞踏会』が行われていた」(鹿島茂、『19世紀パリ時間旅行 - 失われた街を求めて -』、青幻舎/練馬区立美術館、2017、p.143/cat.no.161)。 ルイ・ヴェロン博士については鈴木晶、前掲書、p.129 を、また同書 pp.157-160 でオペラ座の舞踏会について記されています。 鹿島茂の『明日は舞踏会』(中公文庫、中央公論新社、2000、単行本は1997)の第14章「ミュザールのオペラ座仮装舞踏会」も、先立つ第13章「仮装舞踏会」とあわせ参照ください。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 1872年には新オペラ座完成予定ということで同年2月、また竣工が翌年度にずれこんだため73年2月旧、オペラ座最後の仮面舞踏会が行われたとのことで、マネの作品も鹿島茂の上掲『19世紀パリ時間旅行』に掲載されていた右の図像も、その情景を描いたものということになります。サル・ル・ペルティエはガルニエ宮の竣工を待たずして、1873年10月28日に焼失してしまうのですが、1873年から75年まではサル・ヴァンタドゥール

Salle Vantadour を中継ぎとして(鈴木晶、前掲『オペラ座の迷宮』、pp.188-189)、ガルニエ宮にバトン・タッチされるのでした。ちなみにオペラ座の仮面舞踏会は1920年代まで続いたということです(仏語版ウィキペディアの"Bal de l'Opéra"の頁による→こちら)。 |

《最後の仮面舞踏会》 『ジュルナル・イリュストレ』誌、1873/2/23-3/2 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| オペラ座の仮面舞踏会と聞いてマネの作品を思い浮かべたのは、おそらく、リンダ・ノックリンの『絵画の政治学』(坂上桂子訳、1996)が一章を捧げて論じていたからでしょう。もっとも、冒頭でふれたレクチャーが終わった後で、たまたま同書をぱらぱらと開いてみるまでいっかな思い至らなかったことはいうまでもありません。ともあれマネの作品について詳しくは、ノックリンの論考を見るにしくはありますまい。 「彼のこの作品についての分析は短いが、すばらしい」 とノックリンが評価するマイヤー・グレーフェの単著も(p.246 註2)、古くはあれ邦訳されています(ユリウス・マイヤー・グレーフェ、郡山千冬訳、『エドワール・マネ』、創藝社、1944、pp.222-224)。 一点だけ触れておくなら、横70センチ強と決して大きくはないこの絵を含むマネのある種の作品は、とてもかっこうがいいものと感じられるのでした。明暗の連続的な推移に位置づけられることのない黒と白の不連続な対比と、その対比にふくらみをもたらすべく点景のように散らされた赤、青、緑、黄など。だから褐色などの単一の色調に溶けこむことはない。素早いけれど感情表現などに奉仕することのない筆致の鋭さ。フリーズ状に横に並ぶ人物は、丸彫り的な量感を与えられることはないものの、といって平板なシルエットともならず、がしゃがしゃと噛みあう。筆触と色彩の関係はモネなど印象主義とは異なっているし、筆触と形態の関係はドガのような達者さともまた違う。モネのように筆触が形に対し離散的なわけでもない。セザンヌ、マティスまた然り。その洒脱さはモダンとしか呼びようがありませんが、他方、人間的な性質にも超越的な何かにも、また絵画史の文脈にも回収されきることのないその軽快にして超然たるさまは、ヴェロネーゼやベラスケスと比べることもできなくないかもしれません。それにしてもかっこうがいいという形容しか思い浮かびません。どんな言葉を当てればいいのでしょうか? なおこの作品で気になる点の一つ、中央やや右寄り上辺沿い、あきらかに欄干の手前にある女性のものとおぼしき二本の脚というモティーフは(細部は→こちら:当該作品の頁の内、細部の拡大図版)、後の《フォリー・ベルジェールのバー》(1881-82)に再登場するものですが(→そちら:件の作品の頁、細部は→あちら:同、拡大図版)、ノックリンの pp.125-127 を参照ください(→ここ(「マネ作《フォリー・ベルジェールのバー》と絵の中の鏡」の頁でも触れました)。 先に触れた喜多崎親の「序 パリ-『19世紀の首都』の美術」には、 「こうしたオペラ座の見る/見られる構造に反応して、さかんにその空間を描いたのはアヴァン=ギャルドの画家達であった。…(中略)…普通これは、公的事業に参加できたのはアカデミズムの芸術家達であり、モデルニテの空間に着目するのがアヴァン=ギャルドの画家達だという説明がなされ、両者の間に分離があると解釈される。それは確かにそうなのだが、これを同一空間における分離と解釈せずに、両者が同一空間で交差していると解釈することはできないのだろうか」 という興味深い指摘がなされていました(p.13)。 詳しい文脈はテクストにあたっていただくとして、「 必ずしもガルニエの新しいオペラ座ではないとはいえ」 と断りを入れた上でアヴァン=ギャルド勢の例として挙げられているのが、マネの《オペラ座の仮面舞踏会》やルノワールの《桟敷席》(1874、コートールド研究所)とともに、キャサットとドガでした。この他、前出『マネとモダン・パリ』展に出品されたエヴァ・ゴンサレスの《イタリア人座の桟敷席》(1874頃、pp.170-171 / cat.no.III-51)がたまたま目にとまりました。 2-2. キャサット《桟敷席にて》など |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

キャサット (1844-1926) 《桟敷席にて(オペラ座にて)》 1878 |

キャサット 《真珠の首飾りをつけた桟敷席のリディア》 1878-79 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 左上の《桟敷席にて(オペラ座にて)》は Frank Getlein, Mary Cassatt. Paintings and Prints, 1980, pp.26-27 では At the Opera と題されていましたが、ボストン美術館の公式サイトではコメディー・フランセーズを舞台にしているものと記されています。 いずれにせよ、オペラ・グラスで何かを見る - その意味で能動的な - 女性を主人公にしつつ、奥の方の桟敷席から男性がやはりオペラ・グラスで主人公のことを見ているらしいという、さもありげな〈見る/見られる〉構造が描きだされています。ルノワールの《桟敷席》やドガの《マイヤーベーアのオペラ『悪魔のロベール』のバレエ場面》にもオペラ・グラスであさっての方を見る男性が描かれていました。ゴンサレスの《イタリア人座の桟敷席》の男性はオペラ・グラスこそ覗きこんでいませんが、視線を向けるのはやはりあさっての方です。 これらの作品における男女の役割配分からはいろいろとジェンダー論的な契機を読みとれそうで、そうした研究も既になされているのかもしれません -などと書いてみたら、 いやいやいやいや、グリゼルダ・ポロック『視線と差異 フェミニズムで読む美術史』(萩原弘子訳、新水社、1998)邦訳本のカヴァーで図版として載っているではないですか。毎度のことではありますが、ほんとちゃんと思いだしてほしいものです。本文中では第3章「女性性(フェミニティ)の空間とモダニティ」で扱われています(pp.123-126/図3-23)。先だってはポロックの方法論について論じる田中正之、「美術史を読む 第6回 グリゼルダ・ポロック フェミニズムと美術史」、『美術手帖』、no.726、1996.6、pp.142-166 でも図版+解説が掲載されていました(p.159)。 そもそも 「17世紀から18世紀にかけて、観客が劇場にやってきた理由は観劇であると同時に他の観客に注目されたいためでもあった」 とのことです(ティドワース、上掲『劇場』、p.99)。鹿島茂の前掲『明日は舞踏会』、第12章「オペラ座のボックス席」も参照ください。『魔人ドラキュラ』(1931)において伯爵が、ロンドンの劇場のボックス席に現われたことを思いださずにはいられますまい。 服部幸雄が『大いなる小屋 近世都市の祝祭空間』(平凡社、1986)冒頭の「芝居小屋論序説」で引用する、 「幕末の蘭学医の娘に生まれ、幕末から明治への動乱期を生きた今泉みねという一女性が、娘時代の楽しかった芝居見物の様子を回想した」(p.18) 文章の中に、 「それから というくだりのあったこととも比べられそうです。 追補;『コートールド美術館展 魅惑の印象派』図録、東京都美術館、愛知県美術館、神戸市立博物館、2019-20、pp.145-149:「モード誌と諷刺画に見る桟敷席」および pp.150-154:大橋菜都子、「1874年のルノワール《桟敷席》」 も参照。また、→「バルコニー、ヴェランダなど - 怪奇城の高い所(補遺)の頁でも触れました」 右上の作品では、主人公ともう一人の女性が背中合わせに坐っているように見える、すなわち縁は描かれていないものの、主人公のすぐ後ろに大きな鏡が配されていると解しうる点が構図上のミソになっています。キャサットは同巧の仕掛けの画面を何点か制作しており、→こちら(「マネ作《フォリー・ベルジェールのバー》と絵の中の鏡」の頁)でも触れたので重複はしますまい。ただ一点、以下の引用のみ繰り返しておきましょう; 「フォリー・ベルジェールの場合同様、オペラ座でも鏡は一階のロビーにかかっているのであって、桟敷席の奥にかけられてはいない。キャサットは鏡を恣意的に用いることによって、リディアを、他のやり方では得られない、きらめく光と深いイリュージョニスティックな空間の文脈に対して配したのである」(Novelene Ross, Manet’s Bar at the Folies-Bergère and the Myths of Popular Illustration, Michigan, 1982, p.7)。 2-3. ドガ;オーケストラ、稽古場、袖 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

ドガ 《オペラ座のオーケストラ》 1870頃 |

ドガ 《マイヤーベーアのオペラ『悪魔のロベール』のバレエ場面》 1876 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| さて、劇場を題材に取りあげた19世紀後半の前衛画家といえば、誰よりドガの名が浮かぶことでしょう。右上の作品は同じ主題の第2ヴァージョンなのですが、メトロポリタン美術館蔵の第1ヴァージョンは1871年制作で、左上の《オペラ座のオーケストラ》と合わせ、やはりサル・ル・ペルティエが舞台となっています。 これらの作品、とりわけ右上のそれとその第1ヴァージョンを中心に、小泉 「オルセー美術館では2019年9月から、『オペラ座のドガ』と題した展覧会の開催が予定されている」 とのことでした。Degas à l'Opéra, Musée d’Orsay, 24 septembre 2019 - 19 janvier 2020 であります(追補:→本頁下記「追補の3」に挙げました)。 一点だけ触れておくと、画面下半を黒い服の男性群像で占め、上半を断片化ないし朦朧化した舞台にあてる構図は、マネの《オペラ座の仮面舞踏会》と比べられそうに思えなくもありません(小泉順也の前掲「エドガー・ドガとオペラ」、p.226 に掲載されたドーミエの版画(図5)も参照ください)。ドガの両作品ではオーケストラ・ピットの楽団員たち他は腰から下ないし胸から下が描かれておらず、単純には比較できないかもしれませんが、フリーズ状のマネの構図に対し、たとえば左上の画面の場合、右端の右後頭部を示す人物や、奥に連なる人物の列によって、ぎゅうぎゅう詰めながら奥行きが確保されています。人物の量感もかっちり感じさせる。首から上をトリミングされつつ、下からの照明を当てられて色とりどりの衣裳が素早い筆致で描かれ、また左端の桟敷席から首だけがのぞくなど、断片化が一方でなされつつ、その前提となる折り目正しい空間構成が見てとれるのではないでしょうか。 なお右上の作品上半に描かれている舞台は、 「廃墟となった修道院に赴いたベルトランの呼び掛けによって、墓石の下に眠る呪われた修道女たちの亡霊が列をなして起き上がり、ロベールを誘惑すべく踊りを舞う場面である」(小泉順也、前出「エドガー・ドガとオペラ」、p.228)。 細部の定かでない白い姿の連なりというドガの描き方も、雰囲気を出してくれています。加えて修道院の回廊も、折れ曲がって奥へ伸びていく。小泉順也、前掲「エドガー・ドガとオペラ 」、pp.229-230/図7-8、Making the Scene, op.cit., p.166/fig.6.15. に舞台の同じ場面を描いた当時の図像が掲載されています。比べればドガの絵がなかなかに怪奇していることがわかります。 他方、 「この尼僧院の場こそが、最初のロマンティック・バレエ、ということはつまり最初の『近代バレエ』だったということである」 とのことでした(鈴木晶、前掲『オペラ座の迷宮』、p.142)。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

ドガ 《ル・ペルティエ街のオペラ座の稽古場》 1872 |

ドガ 《薔薇色と緑の衣裳の踊り子たち》 1890頃 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 戻って構成の折り目正しさという点では左上の作品も変わりません。左寄りに部屋の隅を配した構図は、安定した奥行きのある空間をなしています。その上で、左手前の踊り子の姿勢の傾きが奥の扉の向こうで断片的に反復されたり、奥右寄りに半円アーチの大鏡らしき開口部が配されたりして、手前右寄りの背をこちらに向けた椅子ともども、空間に揺らぎの種を仕込んでいます。この点についても→こちら(「マネ作《フォリー・ベルジェールのバー》と絵の中の鏡」の頁)で触れました。 そんなドガも時を経るにつれ重点の置き所が変わっていったようです。右上の作品は舞台の袖を描いた一連の画面の一つですが、右方で画面を上から下まで縦断する仕切りを軸にした空間構成と人体把握は基本的には安定しているものの、その堅固さを覆い隠すかのような色彩の開花こそが主眼となっています。ところどころで上から引かれる断片的な輪郭線は、色を区切り抑えるふりをしつつ、実は色のひろがりを助長しているのではないでしょうか。こうした輪郭線の用法については →「ドガ展」(『友の会だより』、19号、1988.11.15 [ < 三重県立美術館サイト ]) で記したことがあったりしました。 2-4. 描かれたシェイクスピア劇より |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

ドラクロワ(1798-1863) 『ハムレット』第1幕第5場《テラスの亡霊》 1843 |

シャセリオー(1819-1856) 《バンクォーの亡霊》 1854 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

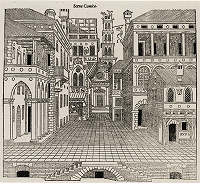

| 劇場の前振り部分、舞台裏や観客席などを描いた作品をいくつか見てきましたが、美術と演劇の関係という点からすると、舞台で演じられるお芝居そのものを描いたものも挙げるべきでしょう。もっともそうして描かれた画面は、舞台を示す枠どりが示されなければ、お話を描いた歴史画と区別がつきそうにありません。 上に挙げた二点はフランス・ロマン派によるシェイクスピア、それも亡霊の出現を題材にした作品ですが、19世紀の時点でシェイクスピアが演劇として受けとめられていたのか文学として受けいれられていたのかは、截然と分けることはできなさそうですし、また上の二作品が具体的にお芝居の上演と関連づけられるのかどうかは不勉強のため詳らかにしません。 古典古代ならぬシェイクスピアを取りあげるということ自体に、ロマン主義の土壌を見てとることはできそうなのですが。そういえば昔、近鉄の大和西大寺駅近くに 『西洋絵画のなかのシェイクスピア展』(伊勢丹美術館、茨城県近代美術館、近鉄百貨店 近鉄奈良ホール、高松市美術館、1992-93) を見に行ったことが思いだされたりもしました。この展覧会もまた、いろいろと積み重ねられた研究の一つの現われだったのでしょう。 なお余談ですが、上に挙げた二点での、亡霊とそれを見た人物の反応の組みあわせは、モローの《出現》につながっていくと見なせるかもしれません(→こちら(『ギュスターヴ・モロ研究序説』(1985)[5]の「Ⅱ-2-iv」)などを参照)。 そういえばすんでのところで忘れるところでしたが、元の勤め先に次の作品が所蔵されていました; 福沢一郎(1898-1992)、《劇の一幕(コメディー・フランセーズ)》、1924(大正13)年、油彩・キャンヴァス、88.0x114.0cm、三重県立美術館 3.舞台装置と透視図法など 3-1. 〈中世的〉とされる舞台 舞台を描いていることがわかる図像、というか舞台そのものを描いた図像に目を向けてみましょう。次の2点は、〈中世風〉とされる舞台を例示する際、ほとんど常にといっていいくらいよく見かける図版です。 もっとも、中世的とされる舞台とイタリアの人文主義者たちが主な担い手となった近世的とされる舞台、 「Nicoll が注意しているように、この両者の間には年代的に明確な線を劃することはできない。即ち人文主義者達が古代演劇文化に対する探求の努力を進めつつある間にも、一方に於ては中世紀的な宗教劇もなお盛んに行われていたのであって、第十六世紀の末頃に於てさえも大規模な催が行われたことをわれわれは知っている」 と菅原太郎は述べ、その例の一つとしてほかならず右下の作品、 「Hubert Cailleau のヷランシエンヌの受難劇のそれは1547年の催を写したものである」 と記していました(菅原太郎、「近世劇場の誕生 - 覚書(1)」、『美學』、no.21、1955.6、p.15)。 1547年といえば美術史からするとマニエリスム真っ盛り、次に挙げるセルリオの透視図法的舞台の2年後になります。〈中世的〉とされる舞台と〈ルネサンス的〉とされる舞台とは時系列上先後するのではなく、並列していたということなのでしょう。 ところで後にふれるように、舞台装置に透視図法が導入されたのは、少なくとも資料が現存している例からするかぎり、ブルネッレスキ(1377-1446)やマザッチョ(1401-1428)らによる透視図法の成立との間に遅れがあるとされます。 また透視図法的舞台が導入されてからも、それが活かされるべき観客席の配置は、19世紀のヴァークナー(1813-1883)の頃に至っても、桟敷席や平土間などをめぐって安定しませんでした。 古典古代の劇場はおくとして、そもそも近世以降常設の劇場が確立するのは、後で触れるテアトロ・オリンピコ(1580-84年)などさらにくだり、イタリアでの商業的な大衆劇場となると1639年のヴェネツィアのテアトロ・サン・カッシアーノまで待たなければならないそうです(ティドワース、前掲『劇場』、p.95)。 この場合も並行して、やはり後にふれるヴェルサイユの大理石の中庭における『アルセスト』の上演(1674年)のように、王宮や貴族の邸宅の広間、中庭、庭園などでの上演が続いていました。 いくつものずれをはらみつつ併走し、時にもつれるさまざまな流れからなる点こそが、ヨーロッパの近世劇場史の面白さなのかもしれません。 ちなみに本杉省三、前出『劇場空間の源流』には、 能舞台に関し; 「芸能が最も想像力を発揮していた時期と建築の完成形はいつもずれている」(p.57)、 歌舞伎の芝居小屋に関し; 「芝居小屋の全蓋化は、歌舞伎人気を一気に高める力となったが、建築面ではむしろ極めてゆっくりした速度で進んでいった」(p.71)、 さらに西欧近代について; 「近代演劇はダイナミックに動いていたが、建築としての劇場は蚊帳の外にあったとも言える」(p.98)、 古代ギリシアの劇場について; 「私たちが考えるギリシャ演劇とギリシャ劇場との間には大きなズレがあり、作品よりも建築の方がずっと新しい」(p.106)、 等と述べられていました。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

フーケ(1420頃-1480頃) 『エティエンヌ・シュヴァリエの時禱書』より 《聖アポロニアの殉教》 1452-60 |

ユベール・カイヨー(1526頃-1579頃) 《1547年のヴァランシエンヌでの受難劇の舞台》 1577 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| さて、左上、フーケの15世紀半ばの細密画は、説明を聞かないとそれが舞台と関係があるとは読みとりづらいかもしれません。 「この絵では聖女アポロニアが…(中略)…前舞台で拷問にかけられており、後ろには半円形に また 「背後は半円形(実際は円であったろう)の演台を配置し、次のものが見える。最初(左)は神と天使のいる天国、それから楽士、座り手のいない玉座のある皇帝の宮殿(皇帝は梯子で降りてきて、聖者の拷問を監督している)。次の二つの演台は見物人で埋まっている。そして最後は地獄である」(同上、p.51/第31図解説)。 先に見た『オペラの怪人』1925年版の舞台裏のシークエンスに登場する〈地獄の口〉は、こうしたところに由来したわけです。同じ装置は右の画面でも描かれています。 「左から右に天国、ナザレ、寺院、エルサレム、ヘロデ王の宮殿、司祭の家、最高議会、黄金の門が並び、黄金の門の前方は海(ガリラヤの海)、そして右端に地獄がある」(同上、p.53/第32図解説) (追補:→「暖炉の中へ、暖炉の中から - 怪奇城の調度より」の頁でも触れました)。 複数の〈 「イギリスでは『移動舞台』と呼ばれる屋台車の上で劇が演じられた。移動舞台は道路をゆっくりと進み、町角にとまっては一幕を演じ、また次の町角へと向かって行ったのである」(同上、p.44)。 お祭り、行列ないしパジェント、さらに活人画、花火など、そしてそれらの際に組みたてられた仮設構造物と舞台装置との結びつきも、小さからぬものだったようです。これらの設計に携わったのはしばしば建築家や画家たちであり、そうした習わしは後にルイ=ジョゼフ・ル・ロラン(1715-1759)について触れるように、後々まで続いたのでした。こういった点については、 ジョージ・R・カーノードル、佐藤正紀訳、『ルネサンス劇場の誕生 演劇の図像学』、晶文社、1990 とともに、 海野弘、『都市とスペクタクル』、中央公論社、1982 ロイ・ストロング、星和彦訳、『ルネサンスの祝祭 王権と芸術』(上下)(イメージ・リーディング叢書)、平凡社、1987 また 京谷啓徳、『凱旋門と活人画の風俗史 儚きスペクタクルの力』(講談社選書メチエ 660)、講談社、2017 さらに →こちら(「ホワイト・キューブ以前の展示風景」)で挙げた資料などもご覧ください。 3-2. エリザベス朝の劇場 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

ヨハネス・デ・ウィット(1566?-1622)による ロンドンの アレント・ファン・ビュヘル(1565-1641)による模写 1596 |

左の画面は、透視図法を用いたイタリア型舞台とは異なる、シェイクスピア時代のイギリスの舞台を示す資料として、やはりあちこちで見かけるものです。もっとも

Making the Scene, op.cit. によると、 「ロンドンへのオランダ人の訪問者 Johannes de Witt (1566?-1622) の素描を Arendt van Buchell (1565-1641) が模写したものであるため、信頼性に疑問が持たれてきた」 とのことです(p.53)。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

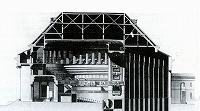

| 日本語版ウィキペディアの「スワン座」の頁(→こちら)には、 「1596年頃にロンドンを訪問したオランダ人ヨハネス・デ・ウィットは、友人アレント・ファン・ブッシェルへの書簡でスワン座について言及している。ファン・ブッシェルの備忘録に収録されたデ・ウィットの文章…(中略)…デ・ウィットの書簡には、スワン座の『ローマ風』の外観を伝えるためにスケッチも添えられていた。ファン・ブッシェルによって複写されたこの絵…(後略)」 とありました。C・ウォルター・ホッジス、河合祥一郎訳、『絵で見るシェイクスピアの舞台』、研究社出版、2000、pp.viii-ix, 17-18;本杉省三、前掲『劇場空間の源流』、pp.89-91 も参照。 ともあれ 「多くの問題を投げかけたにもかかわらず主な特長は明らかである。3層の円形桟敷席、柱に支えられた天井が部分的に被う前舞台、二つの出入口、バルコニーと、そして劇を告げるラッパ吹きのいる屋根の上の小屋」(ティドワース、前掲『劇場』、p.82 / 第51図解説)。 奥行きへ後退して舞台ひいては観客席と地続きであるかのように見せかける透視図法的舞台装置とは対照的に、舞台の中央にでんといすわる櫓は、古代ギリシアやローマの舞台、とりわけ後者のいわゆる〈スカエナエ・フロンス〉を思わせます。先に見た〈中世的〉とされる舞台での並列配置に対しては、集中性の点で区別されるわけです。 また手前にせりだし、三方から眺めることができる前舞台こといわゆるエプロン・ステージ、 前舞台の脇まで喰いこむ桟敷はまた、歌舞伎小屋における 「羅漢台や吉野(通天)、 と比べられるかもしれません。 シェイクスピア(1564-1616)は1592年頃までにロンドンへ出ていたとのことで、上の模写の元の素描が描かれた1595-96年頃には『ロミオとジュリエット』、『夏の夜の夢』などが執筆されました。シェイクスピア自身の本拠とされるグローブ座(1599-1613、1614-42)に関しては、フランセス・イエイツが『記憶術』(玉泉八州男監訳、青木信義・井出新・篠崎実・野崎睦美訳、水声社、1993)や『世界劇場』(藤田実訳、晶文社、1978)でとりあげたことも思い起こされるところです。 3-3. セルリオ、舞台装置の三つの類型 以上〈中世的〉なり〈エリザベス朝的〉と見なされる舞台に対し、時系列上後続するとはいえないにせよ、対照的な性格を示すとされるのが、透視図法を用いたイタリア型舞台です。それを例示するのがこれまたむやみやたらに見かける(とりわけ左下の図)、セルリオが『建築七書』の第二書(1545)に挿入した舞台図となります; |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

セルリオ(1475-1554年頃) 『建築七書』の第二書(1545)より 《悲劇用の舞台背景》/《喜劇用の舞台背景》/《サテュロス劇用の舞台背景》 セルリオの三つの類型がウィトルーウィウス『建築書』中の記述を視覚化しようとしたものであることはよく知られています。紀元前33年~22年の間に著されたとされる本書は、1414年フィレンツェの人文主義者ポッジョ・ブラッチオリーニによって再発見、1486年にラテン語版が公刊されました。その第5書第6章8に曰く; 「悲劇のスカエナは円柱や破風や彫像やその他王者に属するもので構成され、 喜劇のスカエナは私人の邸宅や露台の外観また一般建物の手法を模して配置された窓の情景をもち、 諷刺劇のスカエナは樹木や洞窟や山やその他庭師のつくる景色にかたどった田舎の風物で装飾される」 (森田慶一訳註、『ウィトルーウィウス 建築書』(東海選書)、東海大学出版会、1979、p.131) ギリシア語のスケーネー σκηνη、ラテン語のスカエナ scaena はイタリア語の scena やスペイン語の escena、英語の scene、フランス語の scène、ドイツ語の Szene などの元なのでしょうが、古代ギリシアの劇場においては、本来は演技をする場所にあたる円形のオルケストラの背後に位置した楽屋、ひいてはオルケストラ背面の壁を意味したとのことです(ティドワース、前掲『劇場』、pp.7-9)。ローマ時代には複数形と「前面、建物の正面」を意味する frons がセットになって〈スカエナエ・フロンス〉と呼ばれるようになります(同上、p.27)。スカエナエ・フロンスは楽屋や倉庫、俳優の出入口を兼ね、木造から石造へ、1階建てから2階建て、3階建てへと展開しました。上階で演技がなされることもあった(同上、pp.27-31)。ウィトルーウィウスが記しているのはこうした附属設備で、また先に見た ちなみに「~の前に」を表わす προ (ラテン語の pro )を前につけるとプロスケニオン、スケーネーの前に位置する舞台を表わしますが、こちらはやがて〈プロセニアム・アーチ〉へとつがっていくことでしょう。 3-4. 枠張物、テラリ、ペリアクトイ さて、《サテュロス劇用の舞台背景》はおくとして、《悲劇用の舞台背景》/《喜劇用の舞台背景》は上の図像で見るかぎりでは、それぞれひとまとまりの街景図のようにみえます。ただし舞台の上ではこれらは一枚の絵である書割ではなく、何枚かの書割を組みあわせて形づくられました。即ちセルリオにおいて 「演戯の為の前舞台の後方には、仮に後舞台と呼ぶ部分が設けられる。これは前舞台よりも一段高く、而も後方に向って九分の一という強い傾斜度を以て高まっている」 (菅原太郎、「近世劇場の誕生-覚書(2)」、『美學』、no.24、1956.3、p.21)。 また後舞台に配される 「背景装飾を、左右一対ずつの袖飾り(Kulisse 又は wing)の四段の重なり及び最も奥の中央に立てられる見切枠 Schlussprospekt の組合せによって構成している。彼の説明によれば、これらの袖飾りはそれぞれ適当な形に組立てられた木枠に ところで 「セルリオは、或る一つの作品の上演に当つてはその後舞台に於ける背景装飾を、その作品上演の中途で変更するということを全く考えなかったらしい。単にその背景装飾を構成するシステムから考えれば、幾つかの袖飾りを利用する点に於て既に後の時代の袖書割舞台 Kulissenbühme の基本的原理を予想させるものがあり、上演の中途に於ける背景装飾の変更はそれほどの困難なしに簡単に行い得るように想像される…(後略)」(同上、p。23。Making the Scene, op.cit., pp.67-69 も参照)。 ここで「後の時代の袖書割舞台」と呼ばれているものの17世紀フランスにおける展開を辿ったのが、 橋本能、『遠近法と仕掛け芝居 17世紀フランスのセノグラフィ』、中央大学出版部、2000 となるわけですが、そこでは、上の菅原太郎「近世劇場の誕生-覚書(2)」からの引用での〈袖飾り(Kulisse 又は wing)〉は〈張物〉とされ、なおかつ17世紀においては場面転換を迅速に行なうために、下に車輪が付けられました(pp.11-12)。 「日本では、この舞台装置は枠張物、引き戸式背景等と訳されているが定訳はない。本書では、その動きからスライド式張物と呼ぶことにする」(p.14)。 ちなみに件の箇所の元になった初出論文の一つ; 橋本能、「フランス17世紀演劇のセノグラフィに対するイタリアの影響」、『エイコス - 十七世紀フランス演劇研究 - 』、no.7、1993、pp.53-78 [ < 戸口民也のWebサイト ] では〈ウィング・ボーダー〉と記され、 「イタリア語でテラリ telari 、フランス語でシャシ chassis と呼ばれます」 とありました(p.58)。 前出のロイ・ストロング『ルネサンスの祝祭』下巻、p.129 には 「袖翼(横にひろがる舞台、スケナ・ドゥクティリス)」 の語と、図104 としてイニゴー・ジョーンズ(1573-1652)による『サルマシーダ・スポリア』の舞台の平面図(1640)、p.131 に同じく立面図が図105 として掲載されていました。なお ductilis は動詞 duco 「引く、引っ張る」の形容詞形で、「引くことができる;動かすことができる」を意味します。 「Ductilis は重ねられた背景幕で、背景幕を両袖に引くと中央から割れて新しい背景幕が現れる仕掛けである」(橋本能、「17世紀フランスにおけるペリアクトイの解釈」、『エイコス』、no.16、2004.10.30、p.176 [< 前掲『戸口民也のWebサイト』 )。] 既に時代を少し先走っていますが、これらの語について手もとにある辞書から関係のありそうな単語をメモしておきましょう。〈テラリ〉については福田晴虔、前掲『建築と劇場』、pp.81-84 に「テラリ(telari)の発達」の項があり(+p.122/図版11)、英語の「フラット・ウィング "flat wing" 」が当てられています。本杉省三、前掲『劇場空間の源流』には 「布地に絵を描いたウィングとボーダーによるパースペクティブな舞台」(p.85)、 そこに付けられた註1 には 「舞台上部の横長の幕類(ボーダー)と舞台両側部に位置する縦長の幕類(ウィング)」(同上)、 また 「奈落に設置されたレール上を移動して舞台背景を転換するウィングシステム」 との言い回しがありました(p.129)。 ・伊和辞書 「quinta 舞台のそでに下げた細長い幕、舞台のそで」 ・仏和辞書 「ferme [舞台の]書き割り;フラット、枠張物」。ちなみに「châssis [窓]枠、フレーム、サッシ」 ・独和辞書 先の「Kulisse ((劇))書き割り、舞台装置」、この語は仏語の「coulisse [[劇]][書き割りを移動させるための]溝;((多く pl. で))舞台裏、袖」とつながるのでしょう。ちなみに「costière [[劇]][舞台の書き割りを移動させるための]溝」(橋本能、前掲書、p.260 も参照) ・西和辞書 「bastidor [複][[劇]]フラット、枠張り物、(舞台の)そで」。西語版ウィキペディアの「tramoya (舞台の仕掛け、舞台機構)」→こちら < 「escenario 舞台、舞台装置、背景、セット」→そちら、 「escenografía [[劇]]舞台装置、舞台美術/[[美]]遠近画法」→あちらなども参照 Making the Scene, op.cit., pp.69-74 : "Wing Types and Their Changing Methods" + pp.74-77 : "Flat Decor and Scene Painting" も参照。 ガルニエの『パリの新たなオペラ座』第2巻(1881)の冒頭、「劇場の仕掛け設備について De la machinerie théâtrale 」中にも、「シャシ les châssis 」と「フェルム les fermes 」を解説した箇所がありました( Charles Garnier, Le nouvel Opéra de Paris, volume 2, 1881, p.6 )。勉強不足のためよくわかっていないので原語をはさみつつ、一応見ておくと; "les châssis" ; 「 "les fermes" ; 「フェルム;舞台(théâtre)の下からせりあげられる、ある種の大きな 先の菅原太郎論文からの引用と合わせるなら、「シャシ」が〈袖飾り〉、「フェルム」は〈最も奥の中央に立てられる見切枠 Schlussprospekt 〉に、また Making the Scene, op.cit., p.71 での"shutters"に対応しているようです。後者はさらに〈 福田晴虔の前掲『建築と劇場』に戻れば、〈テラリ方式〉はジョヴァンニ・バッティスタ・アレオッティ(1546-1636)が設計したパルマのテアトロ・ファルネーゼ(1618-28年)の頃には実用化されていたとのことです(pp.81-82)。アレオッティの弟子ジャコモ・トレッリ(1608-1678)がこれを受け継ぎ、 「1640年頃から盛んとなったヴェネツィアの商業オペラ劇場で用いられ更に洗練・工夫が加えられることとなる。トレッリは、…(中略)…45年からはパリに招かれ、1670年代まで『プチ・ブルボン劇場』 Salle du Petit Bourbon (1645年建設)を拠点に活躍し」 ました(p.83)。トレッリのプチ・ブルボン劇場での舞台装飾については、後に出くわすことになるでしょう。 なお、菅原太郎「近世劇場の誕生-覚書(3)」(『美學』、no.46、1961.9)では〈テラリ〉は、アレオッティによってファルネーゼ劇場に導入され、弟子のトレッリが展開させた〈袖書割 Kulisse 〉、〈 なおペリアクトイについては; 前掲『ウィトルーウィウス 建築書』、第5書第6章8、p.131 および p.330 訳者注36 福田晴虔、前掲『建築と劇場』、pp.80-81 橋本能、前出「17世紀フランスにおけるペリアクトイの解釈」 Making the Scene, op.cit., pp.15-17, 71 追補 telari は複数形で、単数形は telaro、これは古い形らしく現在では telàio として用いられているようです。手もとの伊和辞典で最初に出てくるのは「 さて、やはりたまたま出くわした Edited by Jan Lazardzig and Hole Rößler, Technologies of Theatre. Joseph Furttenbach and the Transfer of Mechanical Knowledge in Early Modern Theatre Cultures ; Zeitspünge. Forshungen zur Frühhen Neuzeit, Band 20, Heft 3/4, 2016 は17世紀初頭の劇場技術を伝える写本の英訳および諸論を掲載したものでした。Codex iconographicus 401(『図像写本401』)はバイエルン国立図書館の所蔵になり(p.313)、著者はウルム市の建築家・建築理論家ヨーゼフ・フルテンバッハ(父)(1591-1667)。フィレンツェのメディチ家の宮廷で開かれた祝祭、1608年の牧歌劇『パリスの審判』や1617年のバレエと仮面舞踏会を組みあわせた1617年の『テュレーノスの解放』などが取りあげられています(p.271)。 さて、同書収録 Giuseppe Adami, "Between Tradition and Innovation. Reconsidering Florentine Stage Machinery of the Seventeenth Century in the Light of the Furttenbach Codex iconographicus 401" 中の註12に(p.423)、 「telaro の語は舞台装置のフラットないし枠どられた背景の一片を指す;16-17世紀の舞台用語集ではこの語は時としてペリアクトイを指すために用いられる」 とありました。同論 p.430 では 「三角柱(テラロ) triangular prism (telaro)」 という言い方が見られます。やはり同書の Hole Rößler, "»For lack of a site, ando also to save on expenses«. Knowledge of Stagecraft : Joseph Furttenbach and the Limits of Cultural Translation" にも「ペリアクトイ(テラリ) periaktois (telari)」と記されていました(p.385)。 またそこでは、「回転する角柱 rotating prisms」が「フラット・ウィングを用いた竿と台車のシステム the pole and chariot system with flat wings」と対置されていました。 アダミの前掲論文にも「台車=竿・システム the chariot-and-pole system」の語が出てきます(p.431)。 またそこでは、フェッラーラのテアトロ・デッリ・イントレピディで1625年、グイッティが用いた舞台装置に関し、 「二つのシステム - フラット・ウィングなりペリアクトイなりで操作される - が共存しており、互いに排しあうものではなかった」 ことが述べられていました(p.433)。 ちなみにフルテンバッハの名は福田晴虔、前掲『建築と劇場』、p.80 でもペリアクトイとからめて登場します。Making the Scene, op.cit., p.71/fig.3.16., p.75/fig.3.25.、ティドワース、前出『劇場』、p.101、p.105 なども参照。 舞台装置とは別に、 James Elkins, The Poetics of Perspective, Cornell University Press, Ithaca and London, 1994, p.49 note 16 では、作画用の機材である〈透視図窓 perspective windows 〉に関し、 「〈透視図窓〉という呼び名は妥協の産物で、というのもそれらすべてが窓や、通して見られるべき交差面さえ有していたわけではないそれらはまた、〈デューラーの窓〉、〈レオナルドの窓〉、〈透視図枠〉、あるいは〈格子〉、〈機器〉の名でも知られていた。アルベルティは自分のそれを〈ヴェ-ル velo 〉と、後の著述家たちは〈道具 instrumenti 〉とか〈 telari 〉と呼んだ」 と述べ、〈透視図機器〉については Martin Kemp, The Science of Art. Optical themes in western art from Brunelleschi to Seurat,Yale University Press, New Haven and London, 1990 の第4章参照と指示していました。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

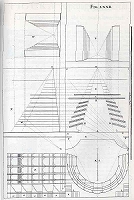

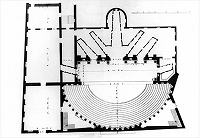

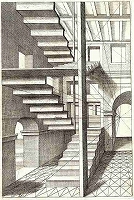

ポッツォ(1642-1709) 『絵画と建築の透視図法』 1693/1707頃 第72図 |

福田晴虔、前掲『建築と劇場』、p.122/図版11 fig.43 に挙げられていたのが左の図です。お馴染みドーヴァー社刊の廉価版モノクロ画集シリーズ中のアンドレア・ポッツォ『絵画と建築の透視図法』(1693/1707頃、Andrea Pozzo, Perspective in Architecture and Painting. An Unabridged Reprint of the English-and-Latin Edition of the 1693 "Perspectiva Pictorum et Architectorum", 1989 ) の pp.158-159、第72図 Fig.LXXII : ”De theatris scenicis ( Of Scenes for the Srage )”でした(後で同画集から別の一点に登場してもらいます)。枠張物ないし袖書割は英語の小見出しと解説文中では scene(s) の語が当てられていました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 右下3分の2が平面図(1→4)、上すぼまりに斜めの溝(H)が並ぶその上半が舞台、下向きの半円のある下半が観客席となります。 平面図上辺の真ん中(O)は透視図法的舞台の見かけ上の消失点。BC は poscene の場所と記されているのですが、poscene (poscenium, postscaenium) は〈スカエナ〉にラテン語の post、イタリア語の poi (後ろに)をつけた語らしく、後舞台、つまり舞台背面、舞台の奥といったところでしょうか(Ben Brewster and Lea Jacobs, Theatre to Cinema. Stage Pictorialism and the Early Feature Film, Oxford University Press, 1997/2003, p.152)。 右上3分の1 (P) は正面から見た舞台。左半は右半を90度左に寝かせたもので、下3分の2 は右下3分の2 の平面図に対応する断面図になっています。左下 (N) は桟敷席の断面図です。 左中央 (M) を見ると、舞台の観客席側(図の下)から奥(上)へ進むに従って、床が昇り勾配になっていることが分かります。 なお先立つ第71図(pp.156-157)、続く第73図から77図まで(pp.160-169)も劇場・舞台に関する図版および解説となっていました。 福田晴虔の『建築と劇場』に戻ると、1672年に透視図法背景の技法書を著した 「トロイリのテラリは、パルマのように客席に対し正面を向けて置くのではなしに、やや内側を向け斜めに配置し、客席から見たときに背景の線のつながりがスムーズとなるように工夫され、一段と進歩した方式である("oblique wing"と呼ばれる)」 と記したのを受け(p.82)、ポッツォは 「トロイリと同様な "oblique wing" を駆使して、それまでの舞台よりも奥行の少ない装置で無限の奥行感を表現して見せると同時に、平面的なテラリによってはじめて円形や曲面の建物を表現する手法をも示したのであったが、彼の技法書によれば、装置の中心視軸は、高さが桟敷席の初層と二層目のちょうど中間あたりとなり、視点の水平位置は、劇場の建物のいちばん外側の壁面に当たる位置にとられていた。つまりいかなる観客も近付くことのできない位置に理想的視点があったのである。劇場内ではどの位置から見ても落ち着かない、不安定な印象であったはずである。それは『視覚的迷宮』と言ってよく、あのイエズス会士アタナシウス・キルヒャー Athanasius Kircher (1601-1680) の描く冥界のイメージそのものであった」 と、とても興味深いことが述べられていました(p.84。"oblique wing"は p.86 でも言及されます)。 本頁ではあまり触れられないというかちゃんわかっていないのですが、透視図法的舞台装置は絵画の場合同様、視点や視線の問題とからみあっています。劇場建築において舞台だけでなく、それと観客席との関係が重要なゆえんです。半円形・U字型・馬蹄形などの配置、桟敷席・ボックス席と平土間などなど、観客席の設定の展開も、うねうねとした軌跡を描くことになるのでした。 3-5. ブラマンテ、ペルッツィ |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

ブラマンテ(1444-1514)の下絵に基づくとされる銅版画《都市景観図》 1490年代初めから半ば頃 ペルッツィ(1481-1536) 《喜劇の舞台》 1515 作者不詳(以前はペルッツィに帰属) 《ローマの建物のある透視図舞台》 16世紀中葉 「深い中央にまで達する幾筋かのハウスという遠近法的街頭場面は、15世紀の絵画において既に発展していたのであるから、明らかに、遠近法的舞台装置が16世紀の最初の10年代に至るまでまったく造られなかったことは驚きである」 とカーノードルは前掲『ルネサンス劇場の誕生』に記しています(p.273。福田晴虔、前掲『建築と劇場』、pp.16-17 も参照。またロイ・ストロング、前出『ルネサンスの祝祭』上巻 pp.73-82 の小見出しは「遠近法の出現」で、セルリオの舞台図や次のウルビーノの板絵やも登場します)。 セルリオの『建築七書』の第二書が著されたのが1545年、先にも触れたように1410年から1417年頃とされるブルネッレスキによる実験を土台に、マザッチョのサンタ・マリア・ノヴェッラ教会のための《聖三位一体》が1427年頃、アルベルティの『絵画論』執筆が1435-36年等と、間に1世紀以上はさまることになります。この間を埋める資料としては、たとえば、ブラマンテと関係づけられる左上の作例が、 「これはいわゆる理想都市図ではなく、舞台装置のデザインを磨き直した記録と考えられている」 とのことです(稲川直樹・桑木野幸司・岡北一孝、『ブラマンテ 盛期ルネサンス建築の構築者』、NTT出版、2014,p.138)。 「これは、後にペルッツィやセルリオ、パラーディオが展開する透視図による舞台デザインの、知られる限り最初の例である」 (同上。アルナルド・ブルスキ、稲川直樹訳、『ブラマンテ - ルネサンス建築の完成者 -』、中央公論美術出版、2002、pp.190-191 も参照)。 他方 「ブラマンテ自身が直接演劇上演と関わった事実は知られていない」(福田晴虔、前掲『建築と劇場』、p.29) と述べられたりもするものの、ペルッツィとなると、舞台デザインに携わったことがヴァザーリなどによって記録されています(Mari Yoko Hara, “Capturing eyes and moving souls : Peruzzi’s perspective set for La Calandria and the performance agency of architectural bodies”, Renaissance Studies, vol.31 no.4, 2016, pp.588-589, etc.)。 右上の図は現在ではペルッツィの真筆とは認められていないようですが(奈尾信英、「ルネサンス期のイタリアにおける実践的透視図法の展開 ― バルダッサーレ・ペルッツィの舞台背景画における作図法」、『図学研究』、no.39 Supplement 2、2005、p.6 註7 )、中央上の素描は真筆と見なされ、また戸口から顔を出す人物が描きこまれている点からして、喜劇のための舞台装置と考えられています。場景の左半に当たるだけとはいえ、描かれてはいない右半を想定するなら、伝ブラマンテの街景図や旧ペルッツィ帰属の構図、また後のセルリオの作例同様、画面ほぼ中央に奥行きが退いていく、そのためバランスの上で大まかに左右対称となる透視図法的街景図のパターンが既にできあがっていたか、あるいはできあがりつつあるのを認めることができるわけなのでしょう。 3-6. 《理想都市図》など |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

ピエロ・デッラ・フランチェスカ(1412頃-92)の周辺 《理想都市》(ウルビーノ) 1470-90?  フラ・カルネヴーァレ(1420-1425頃-1484)に帰属(?) 《理想都市》(ボルティモア) c.1480-1484  作者不明(以前はフランチェスコ・ディ・ジョルジョ・マルティーニ(1439-1501)に帰属) 《建築透視図》(ベルリン) c.1495 |

ちなみにセルリオはペルッツィの弟子に、そのペルッツィはブラマンテの弟子にあたります。ブラマンテはといえば、ウルビーノ近郊に生まれ、若い頃ウルビーノで形成期を過ごしたということです。当初は画家としてフラ・カルネヴァーレに師事しましたが、フラ・カルネヴァーレは建築描写に大きな比重を置いた作品を遺してもいます。フェデリーコ・ダ・モンテフェルトロ(1422-1482)治下のウルビーノはまた、ピエロ・デッラ・フランチェスコが重要な作品を産みだした地でもあり(たとえば→こちら:《ブレラの祭壇画》の頁を参照)、ピエロとともにアルベルティが滞在したリミニから遠くありません(ピエロについて→そちら:《聖シジスモンドとシジスモンド・パンドルフォ・マラテスタ》の頁を参照)。「寄木細工……」の頁で触れたインタルシアことタルシーアの重要な作例が、ウルビーノのパラッツォ・ドゥカーレ内のフェデリーコ・ダ・モンテフェルトロの ブルスキ、上掲『ブラマンテ - ルネサンス建築の完成者 -』、第1章「ブラマンテの芸術形成」や稲川・桑木野・岡北の前出『ブラマンテ 盛期ルネサンス建築の構築者』の第1章「15世紀ウルビーノの建築文化とブラマンテの修業時代」、 また Goerge Martin Richter, "Architectural Phantasies by Bramante", Gazette des Beaux-Arts, 1943, tome 23, pp.5-20 などを参照ください。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| となればそうした環境から産まれたものとして、どこにでも顔を出すのかといいたくなるほどこれもしきりに見かける、ウルビーノの《理想都市》板絵を思いださずにはいられますまい。セルリオの《悲劇用の舞台背景》とあわせ本サイトでも既に二度目となります(一度目は→あちら;「寄木細工、透視画法、マッツォッキオ、留守模様」の頁)。もののついでということで、今回セルリオについて《喜劇》と《サテュロス劇》を足したのと同じく、ボルティモアとベルリンの《理想都市》図も追加しておきましょう。 著しく横長とはいえ、画面のほぼ中央に最も遠い消失点を配し、その左右で手前から奥へと街の建物が並び、その結果バランスの上では大まかに左右対称という構図は、一連の舞台装置図と共通しています。こうした舞台装置の構図はその後も17世紀いっぱい引き継がれるのですが、それは後の話として、たとえばリヒャルト(リチャード)・クラウトハイマーは、 「これらの板絵は漠然と、またかわるがわる、建築透視図としてか舞台デザインとして記述されてきた。私の知るかぎり、いずれに対しても証明が試みられたことはない」 と記した上で(p.328)、ボルティモアとウルビーノそれぞれの板絵に描かれた建物の性格を一つ一つ検証し、ボルティモアの板絵をセルリオが元にしたウィトルーウィウスにおける悲劇の舞台装置と、ウルビーノの板絵を同じく喜劇のそれと対応させました(Richard Krautheimer, "The Tragic and Comic Scene : The Baltimore and Urbino Panels", Gazette des Beaux-Arts, 1948.1-6, pp.327-346)。 クラウトハイマーの 「こうした〈説明〉は時代を画した。幾人もの歴史家が彼に続き、これらの構図と、記述によってしか知られない舞台での演出との間のつながりを定めようと求めた」 とシャステルは記した上で(p.497)、クラウトハイマーの主張に疑義を呈します( André Chastel, "28. «Vues urbaines peintes» et théâtre"(1974 et 1976), Fables, formes, figures 1, Flammarion, Paris, 1978, pp.496-503 ); 「 1) 舞台の幕や背景絵の縦横比と相いれない判型; 2) 同じタイプの建物が双方の板絵に登場することから、二点の板絵を完全に区別される二つの〈舞台〉に同定することは支持しがたい、 3) 枠どりのアーチのない舞台を想像することはできない、 4) 1486年のローマにおけるウィトルーウィウスとの関係がまったく見あたらないこと」 などが挙げられます(p.498)。 「板絵にははっきりした目的があった。これらは全て、もともと〈 他方クラウトハイマーは46年後の「再考」において(Richard Krautheimer, "The Panels in Urbino, Baltimore, and Berlin Reconsidered", Edited by Henry A. Millon, Italian Renaissance Architecture. From Brunelleschi to Michelangelo, Thames and Hudson, London, 1994/1996, pp.231-257)、以前の主張は 「舞台セットのための計画ではなくむしろ、〈 を認めることに主眼があったこと、あの論文は 「相当量の議論を引き起こし、その多くは批判的であった」 ことを記した上で(p.233)、前回取りあげなかったベルリンの板絵を加えて再検討します。 そして人文主義の 「新たな建築とそれが仕えるべき新たな社会」、 それを 「勧告することこそ、思うに、三点の板絵の最終的な目的なのである」 と結論づけるのです(p.256)。 舞台装置と関連づける前論文の主張については、 「あきらかに大失敗だった、正直なところ多くの誤読の上に成り立っている」 ことを認めた上で(同上)、 「それでもなお、40年かそれ以上の隔たりにもかかわらず、板絵群とルネサンスの舞台デザインとの間にはあるつながりがある…(中略)…ともに、15世紀にせよ16世紀にせよ、人文主義の遺産に依拠している。ともに透視図法の一貫した使用と緊密に結びついている。ともに、観者が力尽くで引き寄せられる人工的な世界、日常のリアリティを超えた世界を召喚する」 と締めるのでした(p.257)。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| なお議論の中でシャステルが引きあいに出したタルシーアに触れ、15世紀の時点での作例に描かれた 「建築上の実態はといえば、工匠たちや、施主たちも同様に、日常的に見た、あるいは見ることのできた」(p.248) ものであり、その点で《理想都市》図とは性格を異にすることを指摘している点は興味深いところであります。 「寄木細工……」の頁に載せたタルシーアによる街景図3点(→このあたり)と少し雰囲気の違うものをクラウトハイマーが掲載していましたので、右に転載しておきましょう。もっともシャステルも「理想都市 1」(『美術手帖』、no.479、1981.4、p.210)で同じ作者による別の《建築景観》2点(1488、ルッカ美術館)を挙げていたのでした。 |

クリストフォロ・カノッツィ、通称クリストフォロ・ダ・レンディナーラ(1420頃-1490以前) 《街の眺め》 1484-88頃 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 曲線を描く地面のよくわからない凹凸、左の家の壁から城壁のやはり曲線へ、そして山上の塔へという連なりが、空や他の地部分での粗い明暗と相まって、幾何学性と破調がからみあった空間をなしています。画面を枠どる半円アーチは、城壁の縦の半円と呼応し、その上の円塔や地面の曲線状凹凸に響きつつ、半円アーチを支える角柱、四角い左の家屋、角塔と対比されることでいっそう、円の自己完結性を暗示せずにはいません。とりわけ画面のほぼ中央に配された城壁は、なかば閉じた囲いとして、画面全体に対する異和感を手放すことがない。象嵌ないし寄木だけに線のエッジは鋭い。それが同じく市松の半円アーチに枠どられ、やはり地面によくわからない曲線の凹凸がありながら(何なのでしょうか?)、幾何学的な直線によって分割されるピエル・アントニオ・デッリ・アバティの《街の眺め》(→そちら:当該作品の頁)などと少し雰囲気が違うのではないかと感じさせるのでしょう(追補:→「怪奇城の肖像(前篇)」の頁でも触れました)。 戻って《理想都市》板絵群は、作者にせよ制作年代にせよさまざまな議論があり、大まかに15世紀後半ないし末近くあたりのものと見なされているようです。とするとウィトルーウィウスの三類型との関連とは別に、仮に舞台デザインとの関連を認めるとしても、やはり絵画の領域での透視図法/線遠近法の波及とはなにがしか時間差があることになります。 当時画家などがほかならずアルベルティらによって、他の職人とは異なる自由学芸としての地位を請求していたにせよ、それはまさに請求のただ中であって確立していたわけではなく、他方で画家や彫刻家、建築家が催し物のデザインに関わるのが通例であったことを思えば、なおさら、この時間差はなかなかに関心をそそります。 3-7. テアトロ・オリンピコ、他 またこれも前に触れたように近世において、仮設でない恒久的な建物としての劇場が確立するのはさらにずれを示し、現存する最も古い例とされるヴィチェンツァのテアトロ・オリンピコが起工されたのは1580年、設計者パッラーディオの死をはさんで竣工に至るのは1584年のことでした; |

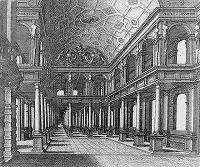

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

パッラーディオ(1508-80)+スカモッツィ(1552-1616) 《テアトロ・オリンピコ》 1580-84年 ヴィチェンツァ テアトロ・オリンピコについてはいろいろと資料もあることでしょうが、とりあえず、少し古いものですが、セルリオの場合同様けっこう詳しい菅原太郎の論文から引いておきましょう; 「背景壁…(中略)…の中央は大きく開かれて居り、…(中略)…その左右にも同じような小さな、…(中略)…開き口がある。又舞台の両側を限る壁にも夫々一つづつの開き口が設けられている。…(中略)…この五つの開き口はパラディオの設計によって1584年に完成された時には恐らくそれぞれ扉又は幕によって閉じられていたか、或いはバルバロなどがローマ劇場のそれについて説いているように この後舞台はパラディオの後継者 Vicenzo Scamozzi (1552-1616)が付け加えたものである。…(中略)…この後舞台は何れも単に装飾的背景であってセルリオのそれと同じように演技する場所として殆んど用いられなかった。セルリオの後舞台が既に九分の一の傾斜であったがこの劇場のそれは更に傾斜が著しく五分の一である」 (菅原太郎、「近世劇場の誕生-覚書(3)」、『美學』、no.46、1961.9、p.31。Making the Scene, op.cit., pp.83-84 も参照)。 この舞台装置では透視図法による目だましの奥行きが導入される一方、装置自体は実体のある立体でした。カーノードルの前掲『ルネサンス劇場の誕生』は→こちら(「怪奇城の外濠 Ⅱ」の頁)に写した目次)からうかがえるように、 第1部:「劇場の形式とコンヴェンションとのルーツ」で活人画、行列などを、 第2部:「建築的シンボルの劇場」でフランドル、エリザベス朝などの作例を、そして 第3部:「絵画的なイリュージョンの演劇」でイタリアの遠近法的場面とその波及を 扱うのですが、テアトロ・オリンピコは面白いことに、第3部ではなく第2部第5章「アーケード・ファッサード及びカーテン・ファッサード」中の4節で取りあげられ、「アーケード・スクリーンの絶頂」と位置づけられていました(p.262)。また 加藤明子、「パオロ・ヴェロネーゼ絵画における劇場的特質」、『美学』、no.169、43巻1号、1992夏、pp.24-34 では、 「16世紀イタリアにおける劇場舞台背景…(中略)…には大きく分けて二つの類型が見出される。ひとつは透視図法によって描かれた街景図、いわゆるプロスペッティーヴァであり、もうひとつはアーケードないしロッジアのモティーフである。後者は後述するように古代劇場に於ける固定背景、いわゆるスカエナエ・フロンスと形態および機能の点で近似しているため、ここでは便宜上スカエナエ・フロンス型背景と呼んでおく」 と述べられ(p.26)、テアトロ・オリンピコについて、 「ウィトルウィウスの記述した古代劇場のいわばバルバロ=パッラーディオ流の解釈に基づいた再現にほかならず、とりわけそこにスカエナエ・フロンスが復元されたという点で、建築史はもとより劇場史においても重要な意義をもつのである」 と記されていました(p.27)。 なお Caroline Constant、福田晴虔訳、『パッラーディオ 建築ガイドブック』、丸善株式会社、2008、pp.162-165 / no.58 には、 「『スカエナエ・フロンス』…(中略)…は第三のゾーンに対するスクリーンとなっており、そのゾーンとは騙し絵風に描かれた書割装置で、それで『スカエナエ・フロンス』の壁の開口部をふさぐ形となっているものである。パッラーディオの意図ではこれらの書割は単一の消点に収束するような透視図で描くつもりだったようで、彼の『古代劇場』の図に示されたようなものであったろう」(p.163)。 「スカモッツィが立体透視図法装置を持ち込んだことは、この建物とパッラーディオの作品全般との関連についての誤解を創り出すことに寄与している。スカモッツィの目騙しの透視図法装置は、発散する幾つもの消点からなっている。しかも、三次元的空間のイリュージョンを創り出すことによって、スカモッツィはこの透視図法装置の部分と建築の全体的な狙いとを引き裂いてしまった」(p.164) と記され、 「パッラーディオの建築的意図を取り返しのつかない形でねじ曲げてしまった」(p.163) ということで、スカモッツィに対しかなり点が辛いのでした。 余談になりますが、その一、石鍋真澄の前出『ベルニーニ』には、ヴァティカンのサン・ピエトロ広場と大聖堂を結ぶ「 その二、テアトロ・オリンピコに触発されて描かれたというのが、元の勤め先が所蔵するダリの《パッラーディオのタリア柱廊》(1937-38)でした。ダリは著作権が切れていないのでここに図版を載せることはしませんが、 サルバドール・ダリ美術館/ガラ=サルバドール・ダリ財団の公式サイト Museos Salvador Dalí | Fundació Gala - Salvador Dalí から "Catálogo Razonado de Pinturas" (絵画作品総カタログ)に入り、El pasillo Talia de Palladio で検索(BUSCAR)するか、 さらに "Índice de obras" (作品索引)から「1930」に入り、次いで「1938」を選ぶと、何段か下に Núm. cat. P 461 El pasillo Talia de Palladio c.1938 が見つかり、画像が表示されます。 とはいえ何といってもお薦めは、実物を見ることにつきます。年に4回展示替えがあるので常時並んでいるわけではありませんが、[ 三重県立美術館のサイト ]から「展覧会のご案内」、その内「常設展(美術館のコレクション)」を開いて展示されているかどうかを確認、もし展示されていればぜひ見に行きましょうそうしましょう。 ちなみに知人に教えてもらったのですが、タイトルにある「タリア Talia (Thalia) 」はギリシア神話の「タレイア Θάλεια, Thaleia 」のローマ化したもの、ムーサ九神の一柱で、喜劇をつかさどるとのことでした。劇場の中にそう名づけられた場所があるのでしょうか? (追補:菅浩江の〈博物館惑星〉シリーズの舞台である「巨大博物館苑〈アフロディーテ〉」は「ギリシャ神の名で呼ばれる三つの専門部署」に分かれ、 「 すなわち 「音楽や舞台と文芸全般を担当する〈 という設定でした(菅浩江、『永遠の森 博物館惑星』、早川書房、2000、p.9。同じ作者による→こちらを参照:「近代など(20世紀~) Ⅵ」の頁の「菅浩江」の項)。 また『パーシー・ジャクソンとオリンポスの神々/魔の海』(2013、監督:トール・フロイデンタール)を見ていたら、タレイアという名の登場人物が出てきました。リック・ライアダン(リオーダン)の小説が原作とのことで(未見)、ムーサに由来するのでしょうか)。 ダリといえば→こちらの2(「日本 Ⅱ」の「おまけ」でメカーノの曲について)や、そちら(ダニエレブスキー『紙葉の家』(2000)+モーゲンスターン『地下図書館の海』(2019) メモの頁)』のところでジャッコ・ジャクスジクの曲について)、またあちら(「近代など(20世紀~)」の頁のビレンケン、林田陽子訳、『多世界宇宙の探検』(2007)のところ)に、ここ(「劉慈欣『三体』三部作(2006-10) メモ」の頁)や、そこ(「カルロス・ルイス・サフォン「忘れられた本の墓場」四部作(2001-17) メモ」の頁)、あそこ(『ダリとカムジャタン』(2021)メモの頁)、こっち(デイヴィッド・ブリン〈知性化シリーズ〉(1980~ )メモの頁)でも名を挙げました。 なおこの作品については → 『常設1997年度第2期』(1997.6)解説中の「第3室:ゴヤとスペイン美術」 [ < 同上 ] で少し取りあげたことがあったりしました。その時は気がついていなかったのですが、ダリの絵で、奥行きへの急激な後退とともに、左手前で腕を振りあげている人物だか彫像だか亡霊のポーズは、ティントレットの《聖マルコの骸の発見》におけるやはり左手前の人物を思わせはしないでしょうか。スクオーラ・グランデ・ディ・サン・マルコのために制作された福音書記者聖マルコの奇蹟を材にする三点の内、透視図法/線遠近法的空間の奥行きを極度に強調するという点で通じる、《聖マルコの骸の運搬》とあわせ掲げておきましょう (追補:次の図録の作品解説でもティントレットの作品との関連に触れられていました; 『ショック・オブ・ダリ サルバドール・ダリと日本の前衛』展図録、三重県立美術館、諸橋近代美術館、2021、pp.220-21 / cat.no.10;坂本龍太による作品解説 展覧会について→こちらを参照 [ < 同上 ])。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

ティントレット(1518-94) 《聖マルコの骸の発見》 1562-66 |

ティントレット 《聖マルコの骸の運搬》 1562-66 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 右上の《運搬》に関しては、左と奥の建物の白っぽさ、そしてそろって左方へ急ぐかのような、やはり白っぽい人物群が以前から気になって仕方がありませんでした(件の細部は→こちら)。皆一様に白っぽく、左へ逃れようとする人物たちが相似た体勢で平行して連なるさまは、時間の檻に閉じ込められて永遠に同じ出来事を反復する、そんな亡霊たちとも映ったりするのではありますまいか(たとえば→『幽霊屋敷の蛇淫』(1964)、『リサと悪魔』(1973)、『セリーヌとジュリーは舟でゆく』(1974)などでそうした事態が描かれます)。この作品については〈白〉の問題を軸に、 → 「花嫁装束再び ─ ダニ・カラヴァン『斜線』の上を歩きながら ─」、『ひるういんど』、no.70、2001.2 [ < 同上 ] の中でやはり少し取りあげたりしたことでした。 左上の《発見》でも上の方や奥の方で何やら怪しげな線が舞っています。それとともに、実際の廊下ではないようですが、廊下的な空間を描いた絵として意に留めおくべきかもしれません。〈廊下〉というものは→そちら(「怪奇城の外濠 Ⅱ」中の「廊下など」の項)で触れたように、建築設計上あまり重宝がられないらしいだけに、大いに贔屓するべきでありましょう。 菅原太郎の前掲「近世劇場の誕生 - 覚書(3)」は、テアトロ・オリンピコに続いて1619年に完成したパルマのテアトロ・ファルネーゼを扱います(pp.33-37)。〈プロセニアム・アーチ〉による額縁舞台(p.35)、先にも触れた〈 「ハミッチュの言葉をかりると、『ルネサンス劇場からバロック劇場への橋渡しをしている』」 と見なされるのでした(p.33)。 3-8. フレーデマン・デ・フリース《舞台装置あるいは透視図法》など |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

ハンス・フレーデマン・デ・フリース (1527- c.1606) 《透視画》 1604-05 第1部31図、第1部45図 |

ハンス・フレーデマン・デ・フリース (1527- c.1606)&パウル・フレーデマンデ・フリース(1567-1617)/ディルク・デ・クヴァード・ヴァン・ラーヴェステイン(1565-1620) 《宮殿のある舞台装飾画(雅な場面と宴のある愛の園)》 1597-98 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 16世紀初頭から刊行されるようになった透視図法の見本帖や解説書の類には、しばしば舞台装置の項目が組みこまれました。先に挙げたアンドレア・ポッツォの 『絵画と建築の透視図法』(1693)はその一例です。本サイトで三度目の登場となる(なのでこれまでと別の画面を載せておきましょう)、フレーデマン・デ・フリースの『透視画』(1604-05)はそうと銘打っているわけではありませんが、二度目の登場の際に触れたように(→こちら:「寄木細工、透視画法、マッツォッキオ、留守模様」の頁)、『ウィーン美術史美術館展 ハプスブルク家収集の名画』(国立西洋美術館、京都市美術館、1984)で見ることのできた油彩《宮殿のある舞台装飾画》はタイトルからもうかがえるように、舞台装置のためのものとされています。横164cm

の画面が舞台にそのまま使われたわけではないでしょうから、これもまた一種の見本ないし心覚えということなのでしょうか? とまれ Hans Vredeman de Vries und die Renaissance im Norden, Hiermer Verlag München, 2002 には 「ハンス・フレーデマン・デ・フリースの舞台装置的絵画における主題と内容」(Heiner Borggrefe, "Themen und Inhalte der szenographischen Gemälde von Hans Vredeman de Vries", pp.134-150) という論文が掲載、またカタログ部分には"Scenographia"の項があり(pp.200-233)、1604-05年の『透視画』もここに含まれているのですが(上のウィーンの油彩は"Stationen im Exil : Prag (1597-1598)"(流亡の滞在地:プラハ)の項)、それに先だって、1560年に出版された『舞台装置あるいは透視図法』が挙げられていました。タイトル+全20点の銅版画全ては残念ながら掲載されていないのですが、載っていた2点だけでも掲げておきましょう (追補; その後見る機会のあった Christopher P. Heuer, The City Rehearsed : Object, Architecture, and Print in the Worlds of Hans Vredeman de Vries (The Classical Tradition in Architecture), Routledge, Lomdon and New York, 2009 に4点ほど載っていましたので、追加しておきます。なお上掲の2002年展図録には、1560年の版画集のための下絵が10点掲載されています;pp.202-203, 205-209 / cat.nos.29a-29j )。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

フレーデマン・デ・フリース (1527- c.1606) 《舞台装置あるいは透視図法》より 1560 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ところでデ・フリースの画面では、消失点が左右どちらかに寄せられていたり、中央あたりに配されている場合でも、左右の建物のバランスは均等ではない場合が見られます。セルリオやこの後見る幾つかの例が多くバランス上の左右対称を示すこととの違いは、油彩にせよ版画集にせよ、舞台装置そのものではないサンプルだからこそ可能だったのか、それともこうした実例があったのでしょうか? 小針由紀隆が『クロード・ロラン 17世紀ローマと理想風景画』(論創社、2018)中の「理想風景画とステージ・デザイン」で、 「ルネサンス以降の画家や彫刻家は、劇場の舞台装置の作りを受動的に取り入れていなかったし、舞台装置を特徴づける対称性を受け継ぐ必要性もなかった」(p.146) と述べていたことをここで引きあいに出すのは、いささか筋違いでしょうか? 3-9. 〈スケノグラフィア〉 さて、手もとの辞書からのメモ第二弾といきましょう; ・英和辞書 "scenography"「遠近図法、((古代ギリシアの))配景図法」 ・仏和辞書 "scénographie"「[遠近法に基づいた]舞台装置;舞台装置の製作術、舞台装飾法;舞台美術」 ・伊和辞書 "scenegrafia"「1 (劇場の)背景画法、舞台装飾の技法;舞台装置、セット.2 ((古))遠近画(法);(建物の)縦断面図」 ・西和辞書 "escenografía"「1 [[劇]]舞台装置;舞台美術.2 [[美]]遠近画法」 ・手もとの独和辞書には見あたらなかったのですが、独語版ウィキペディアに"Szenografie"の頁がありました(→こちら)。「Szenografie という職業分野は、古典的な Bühnenbilds が展開したものと解することができる」とのことでした。"Bühne"は「舞台、劇場」で、"Bühnenbild"を引くと、「道具立て、舞台面〈装置〉」。すぐ近くには"Bühnenausstattung"「舞台装置」も見つかります。"Ausstattung"は「装備、設備」ですが、それだけでも「((劇))舞台装置」を表わせるそうです。 言葉の使い方という点でも舞台装置と透視図法は大いに重なりあっているわけです。遡って前掲『ウィトルーウィウス 建築書』第1書第2章は、冒頭で建築を成りたたせるいくつかの要素を挙げ、その内の一つ、「ギリシア人がディアテシスと呼ぶディスポシティオー」について(pp.10-11); 「ディスポシティオーとは、物をぴったりと配置することであり、その組合せによって作品を質を以て立派につくり上げることである。ディスポシティオーの姿 - ギリシア語でイデアイといわれるもの - はこれである、すなわち平面図・立面図・背景図」。 「背景図」に訳註35が付され、 「scenographia 劇場の舞台背景に適用される図法」 と記されています(p.312)。戻って本文はすぐ先で; 「また、背景図は、正面と遠ざかって行く側面の構図であって、コムパスの中心に向かってすべての線が集中しているものである」。 「この短い記述は研究者の間でさまざまの議論を呼んでいる」 とのことです。ウィトルーウィウスの中に出てくる他の箇所と合わせ、黒田正巳、『空間を描く遠近法』、彰国社、1992、p.36 を参照ください(David Rosand, Painting in Cinquecento Venice.Titian, Veronese, Tintoretto, Yale University Press, New Haven and London, 1982, "chapter 4; "Theater and Structure in the Art of Paolo Veronese", pp.177-181 : "Excursus : Daniele Barbaro on Scaenographia" 中の pp.178-179 も参照)。 また; 「後にスケノグラフィアは透視画の同義語として使われることもあり、また劇の背景画だけに限定することもあり、舞台装置全般をいうこともある」(黒田正巳、同上、p.37)。 ちなみに梅本洋一の『視線と劇場』(弘文堂、1987)には essai sur la scénographie と仏語の副題がつけられていました。そこで主題となるのは同時代の演劇で、 「舞台美術の側面、あるいは純粋に美術の側面でセノグラフィーが用いられたのは19世紀前半までである」(p.13)、 「セノグラフィーは舞台装置ばかりを指し示すわけではない。一応、客席/舞台と規定された関係性の総体を示すのである」(p.14)、 そして 「演劇の革新とは、物語の革新とは一切関係がない。それは、セノグラフィーが問題とする客席と舞台との関係の更新なのである」(p.15)、 「劇場は動く空間なのである」 と述べられるのでした(同)。 3-10. 16~17世紀フランスの舞台 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

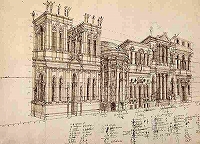

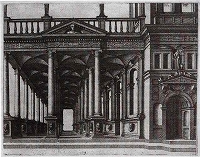

《王妃のためのバレエ・コミック》 1581 プチ・ブルボン宮、大広間 |

『偽りの狂女』第二幕 1645 プチ・ブルボン宮、大広間 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| やはりしばしば見かける左上の図は、フランスで「最初の宮廷バレエ」(橋本能、前掲『遠近法と仕掛け芝居』、p.45)とされているものを描いています。企画・演出・振付はイタリア出身のバルタザール・ド・ボージョワイヨー(バルタサーレ・ダ・ベルジオジョーゾ)、音楽はジャック・サルモンとランベール・ド・ボーリュー、舞台装置・衣裳は:ジャック・パタン(同上)。 「場内に舞台は設けられず、広間全体が舞台として使われている」(同上)。 「ホールの左右の壁に沿って二階建ての観客席が設けられている。絵の上で手前の側には王と王妃そして王子のための席が設けられ、…(中略)…ホールの向かって右側の壁面のまん中には、ワゴンが引き出され、オークの林を模した舞台装置が飾られ、…(中略)…左側には雲に囲まれたドームが引き出されている。…(中略)…王の席と反対側、即ち、図中の最も奥には、ブドウのつるで飾られた三つのアーチのむこうにパースペクティブの技法で描かれた魔女チルチェの城が見える」(清水裕之、『劇場の構図』(SD選書)、鹿島出版会、1985、p.147)。 このバレエについては前出ロイ・ストロング、前出『ルネサンスの祝祭』下巻、pp.51-58 も参照ください。 左上のバレエが演じられたヴァロワ朝(1328-1589)はアンリ三世治下(1574-89)からブルボン朝(1589-1792)、太陽王ルイ14世(1638-1715、在位1643-1715)の世に移って、右上の図は「フランスで上演された最初のイタリア・オペラ」(橋本能、前掲『遠近法と仕掛け芝居』、p.134)、『偽りの狂女』の舞台を描いたものです。作曲はサクラーティ、台本ストロッツィ、そして舞台装置は前に名前の出たジャコモ・トレッリ、アレオッティの弟子によるものでした(同上。Making the Scene, op.cit., pp.115-118 も参照)。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

『アンドロメード』第一幕 1650 プチ・ブルボン宮、大広間 |

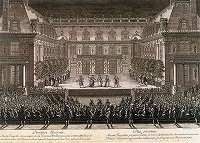

ル・ポートル(1618-82) 《1674年における『アルセスト』の上演》 1676 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 左上の『アンドロメード』は、 「宰相マザランの依頼によって幼い国王(『11歳の国王ルイ4世』(同上、p.3))のためにフランス語のオペラをめざして」(同上、p.14)、 「イタリア・オペラをまねて作られた作品であるが、できあがったものは仕掛け芝居だった」(同上、p.145)。 台本はコルネイユ、音楽ダスーシー、舞台装置はやはりトレッリです(同上、p.144)。 『アルセスト』は1674年1月29日にパレ・ロワイヤル座で初演(同上、p.226)、右上の図は同年7月4日にヴェルサイユ宮の大理石の中庭で上演されたさまを描いたものです(同上、p.229。また p.62)。音楽はジャン=バプティスト・リュリ(ジョヴァンニ=バッティスタ・ルリ、1632-87)で、彼は王立音楽アカデミーの音楽監督でした(同上、pp.220-221)。台本はフィリップ・キノー(1635-88)、舞台装置はカルロ・ヴィガラーニ(1623-1713)(同上、p.221。Making the Scene, op.cit., pp.118-121 も参照)。 下の 『プロゼルピーヌ』も音楽リュリ、台本キノー(同上、p.237)、(当初の)舞台装置ヴィガラーニの手になります。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

『プロゼルピーヌ』第1幕 1680/1758 |

『プロゼルピーヌ』第5幕 1680 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

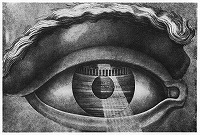

| さて、《王妃のためのバレエ・コミック》以下、挙げたいくつかの例は左上の一点を除いていずれも、描かれた舞台ないし画面が、消失点をほぼ中心に配し、左右に並ぶ装置のバランスがほぼ左右対称というものでした。画面上連なって見える建物等が、実際の舞台では何枚かの枠張物によって形作られていたわけです。 左右相称の構図は、消失点と対応する観者の位置を、観客席の中央に設定することになります。実際には舞台から見て左右に位置し、高さも舞台とは異なる桟敷席などでは見え方も大いに変化するはずですが、それは棚上げして、中央の位置をもって観客席の代表というか平均と見なしたということでしょうか。 また左右相称に配された建物群等は、手前から奥へと退いていくものと映ると同時に、奥から手前へと花開いてくるようにも見えます。このため観客席と地続きな現実の延長に留まらない、何らかの祝祭的な性格を帯びるのではないでしょうか。 追補 冒頭のレクチャーの時点では気がついていなかったのですが、 京谷啓徳の前掲『凱旋門と活人画の風俗史』(2017) は、知人にこうした研究のあることを教えてもらったところから行き当たった本でした。その pp.32-34 に掲載された1589年のメディチ家結婚式におけるクリスティーヌ・ド・ロレーヌ入市式での七つの仮設凱旋門を描いた図像などを見ると(図1-18~24)、その多くがバランス上ほぼ左右相称に捉えた凱旋門を正面から捉えている点で、先に見た伝ブラマンテの《都市景観図》以下、上に挙げた舞台装置図に通じていました。また凱旋門の開口部の向こうに、奥行きへ後退する街景が描かれている点は、テアトロ・オリンピコの舞台装置を思わせもします。 17世紀の舞台を何らかの形で記録した資料を全て見たはずもないのですが、上に挙げた図版が掲載されていた橋本能の前掲『遠近法と仕掛け芝居』に挙げられた他の多くの図像も、ほとんどがやはり左右対称の構図を示しています。これとは別にたまたま見かけたジャンヌ・ルジョーの「17世紀フランスのいくつかの舞台装飾」という論文には、装飾芸術中央協会図書館(ルーヴル宮マルサン翼、パリ La Bibliothèque de l'Union Centrale des Arts Décoratifs, Pavillin de Marsan Paris) が所蔵する17世紀の舞台を描いた9点の素描が掲載されていますが、やはり皆ほぼ左右対称の構図でした( Jeanne Lejeaux, "Quelques décors de théâtre du XVIIe siècle", Gazette des Beaux-Arts, 1952.7-12, pp.37-46 )。 3-11. 〈成角透視図法〉とビビエーナ一族 そんな中、左上の画面のみが毛色を異にしています。同じ『プロゼルピーヌ』でも、右上に掲げた第5幕の画面はやはり左右対称構図でした。橋本能の前掲『遠近法と仕掛け芝居』には第1幕の図版が「1758年の再演のものである」旨が記され、 「斜投影法で描かれた背景幕が無限の印象を与える」 との一文が引用されています(p.239)。 これをもって17世紀と18世紀の違いといってしまうとあまりに乱暴でしょうが、他方、福田晴虔、前掲『建築と劇場』、pp.84-85 には、 「1711年出版のフェルディナンド・ビビエーナ著《市民建築》は、一点中心透視図法に縛られていた舞台背景に、初めて観客の眼に対し45度方向に傾けた『成角透視図法背景』(prospettiva per angolo)を導入したものとして知られる」 とありました。「成角透視図法背景 (scena (prospetteiva) per angolo)」の項の冒頭であります。Making the Scene, op.cit. の第5章はまるまる「18世紀のデザインに対する〈成角舞台 Scena per Angolo 〉の影響」に当てられています。 〈成角透視図法〉は〈平行透視図法〉と対をなし、たとえば直方体の建物を描くとして、壁が画面と平行になるよう描くのが後者、角が視点に対して出っぱるように描くのが前者と解していいでしょうか。横山正解説・翻訳・製図、『ヴィアトールの透視図法1505 空間の発見 1』(アール・ヴィヴァン叢書)、リブロポート、1981、横山正、「透視図法の展開とヴィアトールのテキスト」中の pp.71-72、図18、20 などを参照ください。黒田正巳、前掲『空間を描く遠近法』、pp.17-18、図序-8Aでは〈傾角透視図〉と記されていました。 横山正の上掲論文を見ると、 「ブルネルレスキの時代にすでに成角透視が行なわれていた…(中略)…平行透視は視心がそのまま消点になるものであり、図法的にも把みやすいが、成角透視は原理は同じといっても二消点になり、作図もやや面倒だ…(中略)…アルベルティの方法では成角透視が正確に描けない」(p.76。pp.79-80 も参照)。 他方、 「絵画はどちらかといえば透視図法が拓いた世界を利用して自らの地歩を築いていったのだが、演劇はむしろ積極的に透視図法のありように強く働きかけ、そのさまざまな特殊技法を開発させていったと言っていい」(p.89) と述べた上で、バロック期の 「劇場の背景画や透視図法のテキストに手本としてあらわれる透視図の様相もまた当然変化して来た。…(中略)…成角透視による表現が劇場の背景などに好んで使用されるようになる。成角透視は平行透視と違って、その採用だけで画面に動きを生じさせることが出来るからである」 と記し(p.91)、その例としてビビエーナ一族を挙げるのでした。 ガッリ・ダ・ビビエーナ一族については不勉強のためよくわかっていないのですが、 ・フェルディナンド Ferdinando (1657-1743、パルマのサン・アントーニオ・アッバーテ聖堂(1712-16)など) その ・弟フランチェスコ Francesco (1659-1739、ヴェローナのテアトロ・フィラルモニコ(1715-29)など) フェルディナンドの ・長男アレッサンドロ Alessandro (1687-1769、マンハイムの宮廷劇場(1742)など ・次男ジュゼッペ Giuseppe (1696-1757、『アルケサス』の背景(1740)、バイロイトのマルグラーフェ(辺境伯)のオペラ・ハウス(1745-48、叔父フランチェスコの設計を基に、ジュゼッペの息子カルロ Carlo (1728-87)が仕上げ) ・三男アントーニオ Antonio (1700-74、ボローニャのテアトロ・コムナーレ(1756)、マントヴァのテアトロ・シエンティフィコ(1769、パドヴァのテアトロ・デ・クワトロ・カヴァリエリ(1773)など) らを主な成員とし、18世紀の建築界、とりわけ劇場建築や舞台装飾に大きな足跡を残したとのことです(Making the Scene,op.cit., p.135/fig.5.7. で表にされています)。 劇場建築史における位置については ティドワース、前掲『劇場』、第6章「バロック式宮廷劇場」の内 pp.113-120、 舞台装置と〈成角透視図法〉については 福田晴虔、上出「成角透視図法背景 (scena (prospetteiva) per angolo)」の項 などを参照ください。 ここでは何度となくお世話になっているドーヴァー社刊の廉価版モノクロ画集のシリーズに収められたジュゼッペ・ガッリ・ビビエーナの『建築と透視図法、神聖ローマ皇帝カール6世に捧ぐ』(1740、Giuseppe Galli Bibiena, Architectural and Pespective Designs, dedicated to His Majesty Charles VI, Holy Roman Emperor, Dover Publications, Inc., New York, 1964)から二点を挙げておきましょう(少し後でもう一点追加します)。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

ジュゼッペ・ガッリ・ビビエーナ(1696-1757) 『建築と透視図法』 1740 P.II, 8/P.III, 9 |

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 何とも派手派手しいとの印象に尽きるのではないでしょうか。ロココ真っ盛りの18世紀の刊行物ではありますが、いかにもバロックという形容が似合いそうです。むしろハリウッドのスペクタクル大作を連想することもできるかもしれません。見る側の受けだけを目指したその空々しさは、いっそすがすがしくさえあります。 また右上の《P.III, 9》については、構図上はほぼ左右対称であるだけに、セルリオなどこれまで挙げてきた画面と比べてみるのも一興でしょうか。あるいはフレーデマン・デ・フリースの《舞台装置あるいは透視図法》など、消失点が左か右に寄った構図も思いだしてみましょう。中央の通廊をはさんで左右で斜めにぐぐいと後退していく構図は、テアトロ・オリンピコの舞台装置を連想させなくもありません。 追補:次の論考も参照; 金沢文緒、「第4章 18世紀ヴェネツィアの舞台美術 - ビビエーナ一族の革新とその影響」、伊藤博明責任編集、『叡智のアルストピア オリエントから、そしてすべては、イタリアへ』(イタリア美術叢書Ⅵ)、ありな書房、2022、pp.151-202+註:pp.258-262 4.18世紀後半など 4-1. 劇場の〈断面図〉    ショケ・ド・ランデュ(1712-90) 《ブレストの劇場の断面図(細部)と舞台図の眺め》 1764年以前 シャルル・ド・ヴァィイ(1730-98) 《コメディー・フランセーズの新たなホールの内部》 1771年(1781年のサロンで展示) ヴィクトール・ルイ(1731-1800) 《ボルドーの大劇場の幾何学的断面図(細部)と監獄を描いた舞台の眺め》 1782年以前 上に挙げた三点の画面は、これまで同様舞台のさまを描きつつ、それが劇場の建物全体の断面図に組みこまれています。 左上の舞台は左右対称、 右上の舞台は奥で斜めに折れ曲がる(監獄です。すぐ後で触れるピラネージの《牢獄》を思いだしましょう)。 まん中の絵の舞台は側面から見たものですが、観客席やホワイエも描かれています。 三点ともダニエル・ラブローの「都市建造物を演出するための舞台図 1750年以降のフランスにおける〈劇場の〉素描と建築的創造についての覚書」という論文に掲載されものの中から選びました(Daniel Rabreau, "Des scènes figurées à la mise en scène du monument urbain. Notes sur le dessin «théâtral» et la création architecturale en France après 1750", Études réunies par Georges Brunel, Piranèse et les français. Colloque tenu à la Villa Médicis 12-14 Mai 1976, Académie de France à Rome, 1978, actes - XXIII, pp.443-474)。 「混合的なジャンル、というのも、断面図が建築の技術的な素描であって、建物の構造を読み解くことを許すとすれば、透視図法的な眺めはすでに、ホールの内部空間の〈語りかけるような〉喚起である…(後略)」 とラブローは記します(p.448)。ラブローの論旨自体は、前提とするところを当方がわかっていないせいでもう一つつかみ損ねたのですが、取りあげられる対象はタイトルにあるように18世紀後半のものでした。こうしたイメージがこの時期特有のものなのか、不勉強のため今のところ何ともいえません。 先に挙げたテアトロ・オリンピコに関する図面の内、《舞台断面図》も、右手に観客席、左手が舞台を描いており、左で斜めに縮んでいくさまはもう一つよくわからないのですが、いずれにせよ建物の断面図と舞台図を組みあわせたものになっています。といっても他の二点、《平面図》と《舞台正面図》ともども、オッタヴィオ・ベルトッティ・スカモッツィ(1719-1790)の著書から取ったものとのことで(Ottavio Bertotti Scamozzi, L'Origine dell'Accademia Olimpica di Vicenza con una breve descrizione del suo teatro, 1790)、18世紀も末のものであれば、上の三点と同時期となるでしょうか(著者はヴィチェンツァの建築家。パッラーディオに私淑し、彼についての著作も残していますが、テアトロ・オリンピコを完成させたヴィンチェンツォ・スカモッツィと直接つながりがあるようなことは記されていませんでした。伊語ウィキペディアの該当頁→こちらを参照。もっともイタリア語なので読み違えている可能性は大いにあります)。 建物の断面図の歴史については、 ポール・ルイス、マーク・ルツマキ、デヴィッド・J・ルイス、井原恵子訳、『断面で読み解く世界の建築』、グラフィック社、2016 の「解説編」中の「建築断面の歴史より」の章(pp.26-37)でうかがうことができます。ただ、 「建築における断面図の歴史、発達、使用法について書いた本は一冊もない。わずかにいくつかの論文が発表されているのみで、そのうち最も代表的な2本は25年以上前にさかのぼる。ウォルフガング・ロッツの"The Rendering of the Interior in Architectural Drawings of the Renaissance"(ルネサンスの建築図面における室内空間の描写)と、ジャック・ギレルムとエレーヌ・ヴェランによる"The Archaeology of Section"(断面の考古学)だ。どちらも建築断面図そのものの研究以外に、別の目的をもって書かれたものである点が興味深い」(p.8。なお原著も2016年刊) とのことでした。前者の論文については pp.28-30 で、後者は pp.27-28 で参照されています。前者には邦訳のあることが記されていました; ヴォルフガング・ロッツ、飛ヶ谷潤一郎訳、『イタリア・ルネサンス建築研究』、中央公論美術出版、2008、pp.163-224:「第2章 イタリア・ルネサンスの建築素描における (独語原文での〈 後者はウェブ上に掲載されていました; Guillerme, Jacques, and Hélène Vérin, "The Archaeology of Section", Perspecta, vol.25, 1989, pp.226-257 Stable URL: http://www.jstor.org/stable/1567147 とまれ、 「断面図が単独で使われる例は15世紀初めには出現しているが、ヨーロッパの建築アカデミーやコンペティションにおいて断面図が正式の図面として確立され、平面・立面・断面の3点セットが成立したのは17世紀末から18世紀初頭にかけてのことだった」(上出『断面で読み解く世界の建築』、p.26)。 ちなみに『断面で読み解く世界の建築』(p.9)にもギレルム&ヴェランの論文にも(p.236/fig.23)、ド・ヴァィイの上の図版が掲載されていました。前者にはさらに、上掲テアトロ・オリンピコの断面図(p.7)、ガルニエのオペラ座断面図(p.23。上に載せた図版ではなく、その右の文中で触れたもの)、さらに、扱う作品は異なりますが次に登場する「エティエンヌ・ルイ・ブーレー - 形態と効果」の節がありました(pp.30-31)。 断面図にせよ舞台図にせよ、建築史、演劇史、あるいは美術史にあって、鑑賞されるべき作品としてよりは、別の何かについての資料として取り扱われる比重の方が大きいのでしょうが、それ自身で面白いイメージ群ではあるといえそうです。 そもそも建物を主な題材とする絵にしてからが、西欧近世における絵画の位階の中で、歴史画に対し身分が低い風景画、その中の一特殊分野にすぎませんでした。西欧に限ったことではありません。中国でも〈界画〉(→こちら(「怪奇城の外濠 Ⅱ」の頁の「vii. 建築画、街景図、紙上建築など」を参照)、作例は→そちら(「寄木細工、透視画法、マッツォッキオ、留守模様」の頁)など参照)は決して高く位置づけられはしなかったようです。晩唐の 「界筆は是れ死画なり」 (「定規や と述べていました(張彦遠、長廣敏雄訳注、『歴代名画記 1』(東洋文庫 305)、平凡社、1977、p.111 (p.113) ; また、Anita Chung, Drawing Boundaries. Architectural Images in Qing China, University of Hawai'i Press, Honolulu, 2004, p.10 も参照)。 であればなおのこと - 怪奇映画における古城的なるもののイメージにつながるつながらないとは別に -、引き倒すまでに贔屓せずにはいられますまい。 ところで18世紀後半というと、絶対王政がゆらぎ始め、啓蒙主義が展開した時代でした。この時期には公共施設も増大します。劇場以外にも博物館・美術館も王侯のコレクションから公的な機関として成立、それと同時に博物館・美術館批判もその声が聞かれるようになる。展覧会という形式が定着するのもこの時期です。 以前『ボザール建築図集 Les dessins d'architecture de l'École des Beaux-Arts 』(求龍堂、1987)という本が出たことがありますが、そこに収められたアニー・ジャックの「エコール・デ・ボザールの建築図」から拾うと(p.6)、 1671 建築アカデミー創設 1702 第1回設計競技、1720 第2回、以後毎年1回 1763 課題設計競技、1ヶ月に1回 1663年「ルイ14世の下で開設されたローマのアカデミー・ド・フランスに留学するという習慣も徐々に定着」(p.7)、 「『ローマ大賞設計競技』という表現が本来の意味をもち始めるのは19世紀に入ってから」(p.6) こうした流れの中で設計競技に出品される建築図はより精緻に、大型化していったとのことです。この画集では劇場を描いたものは、 エミール・ジルベール(1795-1874)、《オペラ座(断面図部分)》、1822、ローマ大賞作品、pp.38-39/no.12 ジョゼフ=フェリックス・ル・ブルジョワ(1879-?)、《劇場の幕》、1907、ルージュヴァン設計競技、p.104/no.47 くらいでしたが、いずれ上に挙げた作品と範疇を異にするものではないのでしょう。 4-2. ブレー、ルドゥー 『ボザール建築図集』にはまた、 ルイ=シルヴェストル・ガス(1799-1833)、《エリゼもしくは公共墓地》、1799、ローマ大賞作品、pp.34-37/no.11 のように、いわゆる革命期の幻視的建築家、ブレーやルドゥーの影響をうかがわせる作品も掲載されていました。他方ラブローの論文にも、ブレーとルドゥーが登場します(→こちらも参照:「ロココ、啓蒙思想など(18世紀)」の頁を「余談:革命期の幻視的建築家たちなど」);   エティエンヌ=ルイ・ブレー(1728-1799) 《カルーゼル広場のオペラ・ハウス計画案》 1781 断面図/正面からの断面図 ブレーの劇場案は例によって実現されることはありませんでしたが、ルドゥーのブザンソンの劇場は1778-84年に建てられました。何かと見かけることの多い右下の〈目の中の劇場〉図もこの劇場にちなんだものです。 ところで『目の中の劇場』とは高山宏の著書のタイトルで(青土社、1985→こちらを参照:「怪奇城の外濠」の頁の「v. ゴシック・ロマンス、その他」)、この作品がカヴァーおよび口絵に使われていたりするのですが、そこに収められた「星のない劇場」や「王権神授のドラマツゥルギー」、「目の中の劇場 ゴシック的視覚の観念史」といった論考は同じく高山宏『カステロフィリア 記憶・建築・ピラネージ』(作品社、1996)ともども、本頁で扱った題材の多くがすでに取りあげられていたりするのでした。まとまった記述を読んだこともないビビエーナ一族のことが気になっていたのも、『カステロフィリア』に図版ともども紹介されていた点(pp.187-197)が小さくはありますまい。機会がありましたらぜひご覧ください。    クロード=ニコラ・ルドゥー(1736-1806) 《ブザンソンの劇場(1775-84)断面図》/《ブザンソンの劇場の屋内を映す目》 1804 ブレーの劇場案の劇場史における位置づけについては ティドワース、前掲『劇場』、p.143、 同じくルドゥーのブザンソンの劇場に関し 同上、pp.158-161 や 福田晴虔、上出『建築と劇場』、pp.258-261 などを参照いただくとして、ところでこれら断面図+舞台図を取りあげたラブローの論文は(ブレーは上に掲げた内の右の図版、ルドゥーは左の図版のみ)、掲載書のタイトルにあるように、1976年5月12日から14日にかけてローマはヴィラ・メディチのアカデミー・ド・フランスで開かれた、『ピラネージとフランス人たち』というシンポジウムの記録集に収められたものでした。このシンポジウムは同じ題の展覧会を期に催されました(Catalogue de l'exposition Piranèse et les français.1740-1790, Académie de France à Rome, Dijon, Paris, 1976)。何らかの形でピラネージとの関係の内にとらえられていたわけです(ちなみに革命期幻視的建築家三人衆がもう一人、ルクーも展覧会の方には出品されていました;pp.218-219、p.222/cat.nos.114-115。ブレーは pp.59-65/cat.nos.15-17、ルドゥーは pp.173-178/cat.nos.85-87)。 4-3. ピラネージ    ピラネージ(1720-1778) 《牢獄》第2版14図 1761 ピラネージ 『建築と透視図法、第一部』より《階段群》 1743 ピラネージ 《宮殿の内部:空飛ぶ二柱の 「ドローイングが、建築についての人々の観方を、これほど大きく転換させた例を、他に探すことは難しいであろう」 (香山壽夫、『建築家のドローイング』、東京大学出版会、1994、p.58) とまで言わしめたピラネージ、といえば《牢獄》など、銅版画の腐蝕の過程が刻まれた線の溝から滲みだし、そのまま描かれた石造建築物の質感と一体化して、もの凄まじいまでの存在感、物質としての密度や重量感を現前させると同時に、そこにすでに、崩壊の因子がはらまれていることをも感じさせずにいない、幻視的建築図が思い浮かびます。そうした性格は、考古学的な記録性を重視した作品や、暖炉のデザインなどでも実のところ変わらない。 上のまん中に挙げた《階段群》は、ピラネージ最初のポートフォリオ『建築と透視図法、第一部』(1743/1750)に含まれるもので、まだそこまでどろどろとはしていません(すぐ後にもう一点追加します)。マンフレッド・タフーリ、八束はじめ・石田壽一・鵜沢隆訳、『球と迷宮 ピラネージからアヴァンギャルドへ』(PARCO出版、1992)には、描かれた建築空間を平面図に起こしたものが掲載されています(p.54/図3 ); 「すでに述べられてもいることだが、『建築と透視画法 第一巻(Prima Parte di Architectura e Prospettiva)』(1743年)の透視法の構成以来、ピラネージは、中心をもつかに装ってはいるが決してそこには到達していかぬような組織体を呈示してきた。この図集の図版IXの中では、組織の中核をなしているかに見える楕円状の中庭があるが、それは平面を再構築してみると、コロネードの連なりの中に意図的に螺旋状に挿入されているものであることが分かる」 とのことです(p.38)。 右上に載せた素描については、ビビエーナ(Catalogue de l'exposition Piranèse et les français 1740-1790, op.cit., p.273/cat.no.144)やジャック・カロ(《聖アントニウスの誘惑》(1634)など)の影響が指摘されています(Roseline Bacou, "À propos des dessins de figures de Piraèse", Piranèse et les français. Colloque tenu à ka Villa Médicis. 12-14 Mai 1976, 1978, op.cit., p.36)。いずれにせよ舞台と無関係ではないと見なされているようです(Making the Scene, op.cit., pp.144, 146 も参照)。 4-4. パニーニ(パンニーニ) ところでピラネージは1747年から61年まで、ローマ、コルソ通りのパラッツォ・マンチーニの真向かいに版画店を構え、自作を販売していました。パラッツォ・マンチーニはアカデミー・ド・フランスの所在地(1737-1803、以後はヴィラ・メディチ)にほかならず、そこでの学生たちとの交流が、上の展覧会やシンポジウムを開かせるまでに大きな意味を持つものととらえられたわけです。 当時のアカデミー・ド・フランスではまた、パニーニ(パンニーニ)が透視図法の教授を務めていました。ピラネージはパニーニのことを高く評価していたといいます(岡田哲史、『ピラネージの世界 建築巡礼 32』、丸善株式会社、1993、p.45)。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

パニーニ (1691-1765) 《アキレウスの墓の前のアレクサンドロス大王》 1730-40 |

パニーニ 《ローマのアルジェンティーナ劇場で1747年7月15日に開催された音楽祭》 1747 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| パニーニ自身、1732年からアカデミーで教授を務めたに留まらず、フランスとの関わりは小さからぬものでした。1724年にクロード・ゴセの娘カトリーヌ・ゴセ