| < 怪奇城閑話 | ||||

怪奇城の地下

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| プロローグ 地下、地底、地中といったもののイメージに関し、映画なりテレビで、ハリボテ製のごつごつした岩だらけの洞窟だけではない様相を、いくつも見せてくれたのは『地底探検』(1959、監督:ヘンリー・レヴィン)でした。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

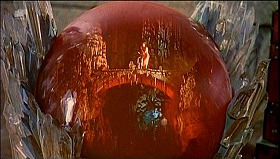

| いかにもそれらしい洞窟(右)はもとより(ただしこの場面でも岩肌で何やらきらきら反射しています)、ピカピカした色とりどりの結晶に囲まれた泉(下)、真っ白な木の根だか枝状のものがからまり、こちらは打って変わって、留めようもなく指の間からすり抜ける細かさで、ただ湿り気や粘り気だけは一切ない白い砂ないし塩の区画(右下)、 |  |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 巨大なキノコが林立する場所も登場します(右)。塩の森もそうでしたが、地面が下り坂になっているところが、お話の流れに添っています。 |  |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| さらにアトランティスの廃墟まで出てくるのですから、恐龍が実物の蜥蜴に背びれをつけたものを合成するという、恐龍が出てくる映画としては評判を落としがちな点も、景色の多彩さに免じて許容されようというものではありますまいか。 |  |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ところでこの廃墟では、画面に映るかぎりで、右上で引いた場面を典型に、大きな階段が軸として空間を貫いていました。階段をあがった先にある岩の裂け目が後ほど脱出口となるわけですが、先の塩の森や大キノコの林が下りだったのに対し、こちらは上りと物語内での向きは逆であるものの、いずれも斜めをなしている点では共通しています。 塩の森や大キノコの林を下った先と廃墟の階段の下との間には、原作に従って、海を擁する巨大な空洞がありました。この地底の大空洞は、地上の空とは異なり天井があるはずですし、そこでの光の性質も違っていたことでしょう。太古の生き物が生きながらえていたりもします。それでいてそれ自体ひとまとまりの世界であって、その意味で地上の世界と並行するあり方をなしています。 それに対し、二つの世界を結ぶ斜めの隧道は、休むために立ち止まることはあっても、あくまで通り過ぎるための経路でしかありません。脱出路となる火口の垂直性ほどには直截でないだけに、それ自体で自律することはなく、しかしだからこそ、地中の経路は、かりそめの相貌を複数呈することができたのではないでしょうか。 なおマット画で、谷にかかった石の橋が登場しました(左下)。前年の『シンバッド七回目の航海』(1958)にも、やはり地下空洞内での相似たモティーフが見られます(右下→こちら)。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 直接の影響というより、こうしたイメージが根付いていると見なすべきなのかもしれません。久生十蘭の「地底獣国」(1939)には次のようなくだりがありました; 「この八日のあいだ、われわれを導いて来た暗道は、なんの前ぶれもなく、唐突に (『地底獣国 久生十蘭傑作選 Ⅲ』(現代教養文庫 893)、社会思想社、1976、p.50)。 1 結晶世界 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 『シンバッド七回目の航海』では、谷底には熔岩が流れていましたが、『地底探検』では日本語字幕によると、 「燐光を発する池」 となります。物が落ちると燐光が揺らぐさまは、深い淵の底で餌が落ちてくるのをひっそりと待つ食虫植物のようでした - 食肉鉱物というべきでしょうか。 |

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ジュール・ヴェルヌによる原作の邦訳をぱらぱら繙いてみると、 「あちらこちらに穴があいている熔岩は、まるい豆ランプをいくつもつけているようだった。不透明な石英の結晶は、すきとおったガラス玉で飾られ、天井からシャンデリアのようにつりさげられていた。そして、その下を通ると、明りがついたように光り輝いていた。それはいかにも、この深みの精たちが、地上からの客を迎えようとして自分たちの宮殿を光で照らしているかのようだった。 「…(中略)…赤褐色から黄色まで、次第に目にはわからないほどうすくなりながら光り輝くこの熔岩の色合いを? そしてまた、きらめく玉のようにみえるこちらの結晶を?」 (ジュール・ヴェルヌ、窪田般弥訳、『地底旅行』(創元推理文庫 606-2)、東京創元社、1968、p.146/第18章) 「美しい緑の色合いをした片岩の層には、いくらかのプラチナや金のまじった、銅とマンガンの鉱脈がまがりくねっていた。…(中略)… 「片岩につづく片麻岩の構造は層状をなし、平行で規則正しい葉相が目だっている。それからつぎには、白雲母がきらめき、みた目にも鮮やかな、大きな薄片の重なった雲母片岩がつづく。 「電灯の光は岩塊の切子面に反射し、あらゆる角度に噴き上げ花火のように飛び散り、わたしは、いくつものまばゆい光が屈折する空洞のダイヤモンドのなかを旅しているような気がした」 (同上、p.171/第22章) といったくだりを見出すことができます(追補:→「怪奇城の画廊(前篇)」でも触れました)。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 『地底旅行』は最初 in-18 版で1864年に、次いで大型の八つ折版で1867年刊行されたとのことですが(→仏語版ウィキペディアの該当頁)、その1867年版で二つ目の引用箇所につけられた挿絵が、 ガブリエル・ゴオー、「第3章 2 地底の世界」、私市保彦監訳、『ジュール・ヴェルヌの世紀 科学・冒険・《驚異の旅》』、2009、p.168 に掲載されていました。右に再掲しておきましょう。なお同じ挿絵は、 高山宏、「十九世紀と「ロースト・ワールド」幻想 - ヴェルヌ『地底旅行』に向けて」、『幻想文学』、no.8、1984.9:「特集[ロストワールド文学館] 古生物幻想の世界」、p.26/図9 でも見られます。 |

エドゥアール・リウー(1833-1900) ヴェルヌ『地底旅行』(1867版)の挿絵、第22章 * 画像をクリックすると、拡大画像を載せた頁が表示されます。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 引用文中の「岩塊の切子面」は原文では "les petites facettes de la masse rocheuse" でした(→そちらの p.237 [ < La Bibliothèque électronique du Québec. Textes d'auteurs appartenant au domaine public ])。〈切子面 facette 〉とくれば思いだされるのはキュビスムです。ギザギザ尖った個々の岩塊それぞれが、稜線を境に明暗がくっきり区分され、そのため塊なのに不連続な面からなっています。挿絵のそうしたさまに、初期キュビスムの風景画を予告しているなどとのたまわりたくもなろうところですが、それが妥当かどうかは多分に怪しいというほかはない。 とまれ上の挿絵にせよキュビスムの典型的な作品にせよ、モノクロームないしそれに近いものでした。他方、鉱物や結晶、宝石などにまつわるイメージでは、原作からの一つ目の引用箇所や『地底探検』から上の二段目左に引いた場面(約1時間5分)のように、いくつもの色が煌めく相も欠けてはいません。 この点、絵具というものは、色材である顔料(水に溶けるものは染料)と、 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| たとえばギュスターヴ・モローの作品に対しては、同時代にすでに、 「宝石細工(師) joaillerie (joaillier, lapidaire)」 や 「金銀細工(師) orfèvrerie (orfèvre)」 といった評が寄せられていたのですが*、とりわけ晩年作の風景や装飾などについて - 一点だけ右下に例示しておきます -、 |

* 拙稿、「マティスからモローへ - デッサンと色彩の永遠の葛藤、そしてサオシュヤントは来ない」、『研究論集』、三重県立美術館、2005.3、p.80 註104 に挙げた資料などを参照([三重県立美術館のサイト]で掲載された内→あちら:「2章3 織物と宝石細工」の頁)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 「ギュスターヴ・モロー研究序説(1985)[4]」の「Ⅱ. 1. iii. レンブラント他、地中世界」で、 「〈裏返しのグロッタ〉とでも称すべく、バシュラール的意味での大地的、むしろ地中世界的な想像力」(→このあたり)、 同じく[5]の「Ⅱ. 2. ii. 入墨」で、 「〈地底世界〉的な閉鎖性」(→そのあたり)、 [8]の「Ⅲ. 3. ii. ウェヌス、エウロペ、レダと証人たち」で、 「彼のマティエールの〈地中世界〉的性格」(→あのあたり)、 [9]の「Ⅲ. 4. iv. 風景、大地の色調、宝石、老年様式」で、 「ジュール・ヴェルヌ描く地底世界」だの「宝石世界のイマージュ」(→またこのあたり)、 [12]の「Ⅳ. 6. i. 異形の目、目の増殖」で、 「地中世界、宝石世界、『結晶世界』(J.G.バラード)のヴィジョン」(→そのあたり) |

ギュスターヴ・モロー(1826-98) 《エヴァ》 1880-85頃 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| などと、こなれているとはとうてい言いがたい形容を持ちだしたのも、そうしたイメージに由来していたのでした。 下から二つ目の[9]の「Ⅲ. 4. iv.」では、「宝石世界のイマージュ」に関連して、 『観弥勒上生兜率天経』(渡辺照宏訳)、 パスカルのダニに代表される、「一粒の砂に世界を」「てのひらに無限を、一瞬に永遠を捉える」(ブレイク)ヴィジョンの話をはさんで(→「仏教 Ⅱ」の頁の「iii. 華厳経、蓮華蔵世界、華厳教学など」の冒頭参照)、 『ヨハネ黙示録』、 ダンテ、 ハワード・ロリン・パッチ『異界 - 中世ヨーロッパの夢と幻想』(黒瀬保他訳、1983)、 そしてボードレールの『巴里の夢』 などを引きあいに出したりしています。 こうした鉱物や結晶といったもののイメージについては、寡聞ではありますが、「錬金術など」の頁の「石、鉱物、宝石など」で挙げた諸資料、とりわけ 『幻想文学』、第10号、1985.3、pp.14-130:「特集:石の夢・石の花 - 鉱物幻想の世界 -」 で見取り図を得ることができます。 地下の話からずれますが、映像面では同特集中の 野々村文宏「ガラダマに乗って - 『ウルトラQ』と鉱物幻想」 で、タイトルにもある 『ウルトラQ』第13回「ガラダマ」(1966/3/27放映)および第16回「ガラモンの逆襲」(同4/17) もさることながら、 第11回「バルンガ」(同3/13) をクロース=アップしている点が注目されます(pp.129-130)。併せて 『ウルトラマン』第17回「無限へのパスポート」(1966/11/6) に登場するブルトンと 『帰ってきたウルトラマン』第35回「残酷!光怪獣プリズ魔」(1971/12/3) のタイトル・ロールが挙げられ、 「たとえようもない面妖な、単なる〝いのち〟としての怪獣」 の系譜を見てとっていました(p.130)。『ウルトラQ』第9話「クモ男爵」(1966)の頁で少しだけ触れたように(→またそのあたり)、個人的な贔屓の対象ではありますが、 『宇宙大怪獣ドゴラ』(1964) を、ここに加えることもできるでしょうか。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| しかし何より、『モノリスの怪物 宇宙からの脅威』(1957、監督:ジョン・シャーウッド)を落としてはなりますまい(日本未公開で『幻想文学』の「石の夢・石の花」特集の時点ではソフト化もされていなかったと思われます。手もとのDVDは2014年2月19日発売とのことですが、これが国内初かどうかは不詳。他方、 『映画秘宝 あなたの知らない怪獣(秘)大百科』、1997、pp.216-218:品川四郎「不定形怪獣はつかみどころばなくて困る 『怪獣ウラン』『モノリス・モンスター』」 などで紹介されていたのは見かけたことがありました。 |

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| この作品については『黒猫』(1934)の頁で少しだけ触れました→あのあたり)。どこかで指摘されていることでしょうが、本作は後で引きあいに出すJ・G・バラードの『結晶世界』(1966)にも先行していることになります(追補:→そのあたりの2でも触れました:「『Meigaを探せ!』より、他」中の「『ヘル・レイザー』 1987 『ヘルレイザー2』 1988 『ヘルレイザー3』 1992 『ヘルレイザー4』

1996」」の頁)。 2 地中世界諸相 他方、地下、地底、地中といったもののイメージについては、「通史、事典など」の頁の「iii. 地学・地誌・地図、地球空洞説など」ともども、「怪奇城の外濠 Ⅱ」の頁の「地下など」の項に、やはり管見のかぎりではありますが、目にする機会のあった文献を並べておきました。西欧圏での概要については前者の初めの方に挙げた ロザリンド・ウィリアムズ、市場泰男訳、『地下世界 イメージの変容・表象・寓意』、平凡社、1992 が、より広い範囲では、なぜか「通史、事典など」の頁の「v. テーマ別のもの諸々」の内「その他」に配し、「地下など」の項にもつないだ is、no.57、1992.9;「特集 地下世界」 が、日本におけるそれについては、戻って「地下など」に挙げた 永井太郎、「地下世界の近代」、2009 が参考になります。その中でも言及されていましたが(p.961)、既に触れた 久生十蘭、「地底獣国」、1939 を始めとした作品が日本でも書かれました。その前に余談をはさんでおくと、この中篇に 「洞窟や、古沼や、孤島や、断崖などの奇異悲壮な風景をかくサルヴァトル・ローザ」(前掲書、p.54) というくだりがあります。ローザの作品は日本ではあまり紹介されていなかったと思うのですが、それでも画集なり雑誌で、もしくは十蘭は1929~33年フランスに留学しているので、その際実物を見かける機会があったのでしょうか。むしろ、実例がパッと出てこないのですが、向こうの小説などで荒涼たる景色をローザの名に結びつける例がぼちぼち見かけられたはずなので、そうしたレトリックとして、ここでも引きあいに出されたような気がしなくもありません - と、一例出くわしました; 「絶壁、山岳、急流、狼たちの遠吠え、雷鳴の轟き、そしてサルヴァトール・ローザ」 (武井博美、『ゴシックロマンスとその行方』、2010、p.20) ゴシック・ロマンスの祖ホレス・ウォルポールが綴った手紙の一節で、「アルプスの光景に触れたときの衝撃」(同上)を表現したものとのことです (追補;ローザについて日本語で読めるモノグラフが刊行されていました。 小針由紀隆、『サルヴァトール・ローザ 17世紀イタリアの美術家が追い求めた自由と名声』、論創社、2021 その序章の冒頭に、同じ一節が引用されています;p.2)。ローザの作品がどのように受けとられていたかを示す、典型的な例の一つということなのでしょう)。 話を戻せば、変わらず管見のかぎりでしかありませんが、「近代など(20世紀~) Ⅲ」の頁の「おまけ」で挙げた 山田正紀、『ツングース特命隊』、1980 前掲『幻想文学』、no.8、1984.9:「特集[ロストワールド文学館] 古生物幻想の世界」所収の「恐龍文学必携」の本作の項で指摘されているように、 「さしづめ十蘭の『地底獣国』に捧げるオマージュ」(p.33) といった感があります。同特集中の山田正紀インタビュー「秘境小説談義」でも、「地底獣国」が大いに評価されていました(pp.51-52)。 ちなみにたまたま見かけたものですが、「地底獣国」での 「 というルビ付きの語が、『ツングース特命隊』でも同じ形で用いられていました(p.240)。こうした例が他にもあるのかもしれません(追補:→「怪奇城の画廊(前篇)」でも触れました)。 「近代など(20世紀~) Ⅳ」の頁の「小栗虫太郎」の項で少しだけ触れた 芦辺拓、『 宇宙的な規模に話がひろがるので「近代など(20世紀~) Ⅵ」の頁の「奥泉光」の項で挙げた 奥泉光、『新・地底旅行』、2004 などなどといった例が見出されます。 また永井太郎の論考でも前置きとして近代以前の例が押さえられているのですが(pp.946-952)、日本でもたとえば、甲賀三郎の地底国巡りという伝説がありました。この話を知ったのは「仏教 Ⅱ」の頁の「iv. 弥勒、過去仏、多仏説など」の冒頭に挙げた 諸星大二郎、『暗黒神話』、1977 の最初の章(pp.13-15、17-22、31-32)で、お蔭で何やら禍々しいイメージを植えつけられてしまいました。とはいえ元の伝承でも、甲賀三郎が地上へ帰還した際には蛇身であったというのですから、まんざらお門違いでもないのかもしれません。とまれ、数多あるであろう典拠の一つとして、「日本」の頁の「iv. 神仏習合、中世神話など」で挙げた、 貴志正造訳訳、『神道集』、1967、pp.238-292:「諏訪縁起の事」 があります。その「解説」(p.326)でも触れられているように、甲賀三郎の伝説についてはいろいろ研究も蓄積されてることでしょうが、ここでは前掲の is、no.57、1992.9;「特集 地下世界」から、 小松和彦、「日本の地下世界のイメージ」 のみ挙げておきましょう。 他方、やはり永井論文で参照されていたのが(p.947)、もとはやはり「日本」の頁の「iv. 神仏習合、中世神話など」で挙げて「地下など」等にもつないだ 黒田日出男、『龍の棲む日本』、2003 の第Ⅳ章「龍が棲む中世〈日本〉」 です; 「各地の山岳にある龍穴や人穴の真暗な穴の奥のさらに奥には、やはり巨大な穴道が延びておりお互いに通じあって巨大な地下世界となっていると想像すべきであろう。…(中略)… 「すなわち中世の〈国土〉とは、龍の棲む〈大地〉ないしは龍体の〈大地〉であり、その地下世界は網の目のように穴道が広がっていた」(p.159) というのでした。やはり黒田の議論を援用しつつ、近世における角行と富士の人穴に論をひろげたのが、もとは「日本 Ⅱ」の頁の「鯰絵」の項で挙げた; 河東仁、「鯰絵と富士の人穴 - 中世日本における龍-表象の継承と変容 -」、2006 この論考は奥泉光の『新・地底旅行』(2004)より後のものですが、後者においてヴェルヌが物語ったリデンブロック一行の記録とともに(p.40 など)、角行の『富士人穴胎内記』なる書が出発点(pp。74-75 など)と設定されていたことが思いだされるところです。 さて、ヴェルヌの『地底旅行』は何度か映像化されているようですが、見る機会があったのはその内; 『センター・オブ・ジ・アース』、2008、監督:エリック・ブレヴィグ でした。ただし19世紀半ばのリデンブロック教授たちの冒険を描いているわけではなく、ヴェルヌの小説で物語られたことが事実なのか確かめるべく、現在行なわれた探検行を綴るという設定になっています。後日譚という点では、奥泉光『新・地底旅行』や、すぐ後で挙げるリック・ウェイクマンの『地底探検~完結篇』(1999)に通じるものでした。 なお1959年版『地底探検』は、その頃のジャンル映画にしては珍しく、2時間9分と長尺でした。当時の作品なので長々しいエンド・クレジットはありません。2008年版の方はこの時期の作品には珍しく、エンド・クレジット込みで約1時間33分と、ほどよい長さです。 やはり挙げておきましょう; |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Rick Wakeman, Journey to the Centre of the Earth, 1974(邦題:リック・ウェイクマン『地底探検』)(1) →こちら(「ルネサンス、マニエリスムなど(15~16世紀)」の頁の「おまけ」)で記したように、ソロ第1作(数え方によっては2作目)『ヘンリー八世と六人の妻』(1973)には36年後の増補付きライヴ・アルバム(2009)がありましたし、→そちら(「北欧、ケルト、スラヴなど」の頁の「おまけ」)で挙げたように、ソロ第3作(第4作ないし第5作)の『アーサー王と円卓の騎士たち』(1975)にも、41年後の増補版(2016)が制作されましたが、ソロ第2作(第3作)の本作には、まず、 Rick Wakeman, Return to the Centre of the Earth, 1999(邦題:リック・ウェイクマン『地底探検~完結篇』)(2) さらに、 Rick Wakeman, Return to the Centre of the Earth, 2012(邦題:リック・ウェイクマン『真説・地底探検』) があります。 |

1. 『イエス ストレンジ・デイズ11月号増刊』(Strange Days Artists & Disc File Series, vol.1)、2003.11、p.156。 ちなみに、LP日本版のライナー・ノートには 「ジュール・ヴェルヌ著『地底旅行』のストーリー」 のコーナーがあって、なぜか映画『地底探検』(1959)から写真が7点掲載されていました。 2. 同上、p.162。 ちなみに、3曲目(b)は"The Gallery"(「回廊」)と題されています。この点については、久生十蘭「地底獣国」および山田正紀『ツングース特命隊』での「 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 1974年版はA面21分15秒+B面19分00秒のLP(表紙裏表紙を入れて8頁のLP大冊子付き)でライヴ録音。 25年後の1999年版は約76分53秒のCD(表紙裏表紙を入れて28頁のCD大冊子付き)で、スタジオ録音。曲も新作で、元のお話が起きた1863年から200年後に、リデンブロック教授たちの旅をなぞるという設定になっています。 38年後の2012年版は約54分22秒のCD(表紙裏表紙を入れて12頁のCD大冊子付き)で、スタジオ録音。「長らく紛失していたオリジナルのオーケストラ譜が、不完全にせよ発見された」(日本版ライナー・ノーツ)ことから、増補を加えつつ1974年版の構想を再現しようとしたもの。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ついでに; 人間椅子、『此岸礼讃』、2011(1) メジャー16枚目の10曲目は「地底への逃亡」、5分15秒。 |

3. 『人間椅子 椅子の中から 人間椅子30周年記念完全読本』、シンコー・ミュージック・エンタテイメント、2019、pp.186-189。 同じバンドの別のアルバムから→こちらを参照:「近代など(20世紀~) Ⅳ」の頁の「おまけ」 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

もう一つ小説に触れておきましょう。「近代など(20世紀~) Ⅵ」の頁で挙げたものですが; 堀晃、「梅田地下オデッセイ」、1978 奥泉光『新・地底旅行』はいったんおくとして、ヴェルヌの『地底旅行』やその映画化版、十蘭「地底獣国」などいくつか挙げた小説に出てきたのは天然の洞窟でしたが、こちらは人工の地下街が主役を張ります。大阪の話なので個人的に馴染みがあるのはともかく、この短篇での梅田地下街は、シャッターの開閉が随時変化するという迷路をなしています。たえず変化する迷路という機構はまた、 野阿梓、『武装音楽祭』(ハヤカワ文庫 JA 195)、早川書房、1984 でも見られます。そこでは〈生成迷路〉と呼ばれていました(pp.75-79)(同じ著者による→やはりこちらを参照:「近代など(20世紀~) Ⅵ」の頁)。近くは 『タイタンの逆襲』、2012、監督:ジョナサン・リーベスマン や 『メイズ・ランナー』、2014、監督:ウェス・ポール でもそうした設定が用いられていました。そういえば 『ダークシティ』、1998、監督:アレックス・プロヤス でも夜ごと相貌を変える都市が描かれていた(同じ監督による→こちらを参照:「」エジプト)の頁の「おまけ」)。他にもあったような気はするのですが、思いだせずにいます。 (追補:「言葉、文字、記憶術・結合術、書物(天の書)など」の頁の「おまけ」で挙げ、メモで枝頁を設けた マーク・Z・ダニエレブスキー、嶋田洋一訳、『紙葉の家』、ソニーマガジンズ、2002 および エリン・モーゲンスターン、市田泉訳、『地下図書館の海』、東京創元社、2023 は双方地下空間が主要な舞台となり、また前者には〈生成迷路〉めいた相も見られました。〈生成迷路〉については→「階段で怪談を」の頁の「その他、フィクションから」や、またカルロス・ルイス・サフォン「忘れられた本の墓場」四部作(2001-17) メモの頁でも触れました 諸星大二郎、『BOX ~箱の中に何かいる~』(全3巻、講談社、2016-17) の舞台である〝箱〟もまた、〈生成迷路〉的な相を呈していました)。 「怪奇城の隠し通路」の頁で記したように、隠し通路には地下を走るものも少なくありません。横溝正史の『八つ墓村』(1949-51)のように、隠し通路が鍾乳洞につながっているものもありました(→そちら)。そこでも引いたジャン・メスキ、遠藤ゆかり訳『ヨーロッパ古城物語』(2007)が言うように、 「しかし中世の城を解説する用語集に地下道脱出路はなかった。それは後世のロマン主義者たちがつくりあげたフィクションにすぎない」 のだとして(→あちら)、隠し通路ではないにせよ、やはり同頁で挙げた名古屋の揚輝荘や(→ここ)、「怪奇城の外濠 Ⅲ」の頁の「綺想建築、その他」で挙げた第五代ポートランド公爵のウェルベック その頁で例にした作品であれば、1939年版『猫とカナリヤ』で、屋敷内だけでなく庭の地下に延びる通路が登場しました(→あそこ)。バーヴァの『血ぬられた墓標』(1960)や『呪いの館』(1966)、残念ながら画面には映りませんが同じく『白い肌に狂う鞭』(1963)や、後でまた触れるマルゲリーティの『顔のない殺人鬼』(1963)と『ヴェルヴェットの森』(1973)、また『ドラキュラ血のしたたり』(1971)などでも、同様の結構が見られることでしょう。 この内『血ぬられた墓標』、『白い肌に狂う鞭』、『ヴェルヴェットの森』では、館の二階以上にある隠し扉と地下通路が結ばれているという設定である点が注意を引きます。「怪奇城の隠し通路」の頁で触れた、横溝正史『迷路荘の惨劇』(1975)のとある描写が思いだされるところです(→こなた)。 3 無声映画期より さて、本サイトで取りあげた作品の内、無声映画期のものにすでに、隠し通路だけとはまた異なる大規模な地下領域の相貌が描かれているのを見出すことができます。『オペラの怪人』(1925)と『メトロポリス』(1927)にほかなりません。 前者にからんで「オペラ座の裏から(仮)」の頁でも触れましたが、舞台となるガルニエ宮ことオペラ座では、実際に、舞台下の何層もの奈落やもともとの地下室に加え、建設の際に破ってしまった地下水脈を逃すための地下水槽が設けられています(→そのあたり)。 この故事に想を得て、ルルーの原作で怪人のアジトが劇場の地下に設けられ、1925年版の映画でも踏襲されたのでした。楽屋の隠し扉から幾層も下り、地下の水路へ至ることになります(→あのあたり(当該作品の頁)、またこのあたり(「オペラ座の裏から(仮)」中)。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 『メトロポリス』では巨大な地下都市が描かれます。手もとのVHSの日本語字幕から引けば、大きく 「地下深くにある労働者都市」 と 「地下深くに、だが労働者都市のずっと上の方に立ち並ぶ巨大な機械群」 の二層からなる。規模があまりに大きいので、クライマックスで貯水槽が決壊して、集合住宅の区画の天井から水がなだれ落ちる場面くらいしか、そこが天井のある地下であることは見た目だけでは判別できません(→そっち)。 |

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 他方これは地上なのでしょうか、 「都市のまん中に古い家があった/そこには発明家のロトワングが住んでいた」 という、その地下室から、 「労働者都市の一番深い地底にある古い納骨堂」 (You Tube に掲載された英語版では "2000-year-old catacombs deep below the lowest levels of your Metropolis") まで降りていくことができます(→あっち)。発明家の家とその地下が、地上と地下都市の入れ子をなしているわけです。 また納骨堂ないし集会場附近は、壁がごつごつした岩肌の洞窟状なのも、興味深いところです。 |

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 地上と地下で社会の階級が棲み分けられるというイメージは、H・G・ウェルズの「タイム・マシン」に通じています。『メトロポリス』での状況のなれの果てが - ラストの和解がなされなかった場合 - 『タイム・マシン』で描かれるのだと、年代順を逆にして深読みすることもできなくはないかもしれません。『来るべき世界』(1936)の頁で触れたように、ウェルズは『メトロポリス』に対しては批判的でしたが、自身が原作・脚本を担当した『来るべき世界』でも、階級差は抜きにして、未来の都市は地下に設けられました。 地下の巨大設備といえば『禁断の惑星』(1956)に惑星規模のものが登場しました。他方地下の都市だと、 『ウルトラセブン』第47話「あなたはだぁれ?」(1968年8月25日放映) が思いだされます。建物が夜ごと地上と地下で入れ替わるイメージは、先に触れた『ダークシティ』(1998)にも通じますが、また、TVシリーズ『新世紀エヴァンゲリオン』(1995-96)での〈ジオフロント〉ともつながっているのでしょう。ちなみに日本語版ウィキペディアに「ジオフロント」の頁があって(→こなた)、 「ジオフロント( Geofront ) とは、広義には地下空間の総称、狭義には地下に作られた都市、およびその都市計画のことを言う。名称はウォーターフロントからの造語で、地下の( geo )開拓線( front )の意味」 とされ、登場作品が列挙されています。アニメやゲームだけではありません。 地下空間利用研究グループ、『地下都市 ジオ・フロントへの挑戦』、清文社、1989 という本を目にする機会もありました。分類するなら都市計画とか都市工学といったあたりに含まれることになるのでしょうか。いたって簡略ながら、「第2章 都市の地下空間利用小史」が収録されています。 また気に留まる点として、その第1章「いま、なぜ地下空間なのか」に、「地下空間利用の利点・問題点」という表が載っていて(p.8/図表6)、「心理面」の欄の「問題点」として、「方向確認の不足」、「地下にいることの恐怖感 - 死と埋葬のイメージ」が他の点とともに挙げられていました。前者に関連して、本文には「迷路性の問題」(p.9)の語が見え、 「閉鎖空間ということから、遠くの目標やランドマーク、シークエンスが少ないなどの理由により、距離感や方向感を失いやすい。特に通路が直交しない場合、折れ曲がりが多い場合に著しい」(p.10) と記されています(p.166、p.262 なども参照)。「参考文献」の内には「G 心理・迷路性・認識」という項目が立てられていました(p.298)。 4 鉱物圏 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 映画の話に戻ると、『メトロポリス』の (追補; 『ニーベルンゲン 第一部 ジークフリート』(1924)の一場面にからんで→『鋼の錬金術師 シャンバラを征く者』(2005)+『鋼の錬金術師』(2017)の頁でも触れました)。 |

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 『アッシャー家の末裔』の納骨堂でのイメージは、植物のようでもあれば海底のようでもありましたが、『フランケンシュタイン復活』(1939)では、紛れもなく鉱物的と呼んでよいでしょう、地下通路の一部がガシャガシャした凹凸に刻まれています(→あなた)。 |  |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 『メトロポリス』での地底の集会場(左下→こちら)や、『黒猫』(1934)での地下(?)の祭壇(右下→そちら)などが思い浮かんだりもするのですが、むしろ、先に垣間見た『モノリスの怪物』(1957)とこそ比較すべき様相を呈しています。『地底旅行』第22章へのリウーの挿絵も近しいと見なせそうです。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 他方、『フランケンシュタイン復活』での地下通路や『モノリスの怪物』が結晶の相にあるとすれば、同じ鉱物性の洞窟でも、『インフェルノ』(1980)のクライマックス近くで主人公が走り抜ける、何ともしれない部屋の壁は、熔岩の相のもとにありました(→あちら)。 |  |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 床がきれいにタイル張りされている点とともに、壁がまったき自然のものではないらしいのは、よく見ると、何体もの人体が、熔岩のうねりの中から浮かびあがってくることで示されています。石塊に埋もれようとしている、あるいはそこから浮かびあがろうとしているように見える、フィレンツェのアカデミア美術館が蔵するミケランジェロの《聖マタイ》(1505-06頃)や《奴隷=アトラス》(1519-34)、《覚醒する奴隷》(1519-34)などが連想されなくもない。 『アッシャー家の末裔』にせよ『フランケンシュタイン復活』、『インフェルノ』のいずれでも、これらの眺めはあまりじっくりとは映されず、物語の筋に深く絡むわけでもありません。登場人物が通り過ぎるだけの経路の一齣にすぎない。しかしだからこそ、それら特異な眺めは、目に焼き付かずにおかないのでしょう。 5 トーキー期より 少し先走りましたが、トーキーになってからの作品では、 『魔人ドラキュラ』(1931)およびスペイン語版;始めの方で少し映るドラキュラ城の納骨堂、そしてクライマックス、カーファックス修道院の湾曲階段を降りた先にある扉から入った スペイン語版でしか映らないのですが、修道院は海辺の崖の上に建っていました。湾曲階段のある空間や地下室は崖をくり抜いてあることになるのか、考えだすと疑問が浮かばなくもない立地でした。。 『肉の蝋人形』(1933);中盤で出てくるビルの地下室と、そこへ降りるガシャガシャと折れ曲がった階段も印象的でしたが、何より、蝋人形館地下の蠟人形制作室へと導く、空中回廊が目を奪わずにいませんでした。 『黒猫』(1934);先に触れた祭壇のある広間とともに、金属製の螺旋階段を降りた先の、ガラス・ケースやら鉄格子やら、よくわからない地下空間が登場します。 『大鴉』(1935);書斎の隠し扉から下り階段を経て、細長い「拷問博物館」が設けられていました。 『古城の妖鬼』(1935);倉庫として使われているらしい、しかし何やら入り組んだ地下室がありました。 『フランケンシュタインの花嫁』(1935);怪物が逃げこみ、プレトリアス博士がピクニックにやってきたのは、けっこう広そうな地下墓地でした。クライマックスで怪物が自分やプレトリアス博士を、「死に属している( We belong dead )」と語るのは、地下墓地の場面で予告されていたわけです。 と、1930年代前半だけとっても、けっこうぞろぞろ出てきました。先に触れた『フランケンシュタイン復活』(1939)を始めとして、まだまだ例には事欠きません。用途も納骨堂、倉庫、通路、それに『肉の蝋人形』や『黒猫』の場合のような、秘密の作業室ないし陳列室といったものが見られました。 『オペラの怪人』1943年版、『ドラキュラとせむし女』(1945)、『乙女の星』(1946)、さらに『奇妙な扉』(1951)、『黒い城』(1952)などなどなど、興味深い地下空間は目白押しです。ただここでは、「怪奇城の廊下」の頁で挙げたように、一階および二階との関連で、性格がよく整理された『らせん階段』(1945)の地下空間にのみ注意を引いておきましょう(→ここ)。 その上で話を1950年代末に飛ばせば、始めの方で触れた『シンバッド七回目の航海』(1958)(左下→そこ。また→「怪奇城の肖像(完結篇)」の頁でも触れました)とともに、〈地下の城〉という舞台を登場させたのが、『女吸血鬼』(1959)でした(右下→あそこ)。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| この作品では、〈城〉をなす部分はもとより、そこへ下っていく洞窟状の通路(左下)とともに、通路への地上での入口をなす巨岩が(右下→こなた)、あたかも、『フランケンシュタイン復活』での結晶状洞窟を反転させたかのような相貌を呈していたことも忘れないでおきましょう。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 地底城は『吸血魔のいけにえ』(1967)の主な舞台でもありました(→そなた)。 |  |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 『シンバッド七回目の航海』では洞窟内で城の外壁が見られましたが、内部は玄関から奥へ伸びる空間しか映りませんでした。『女吸血鬼』と『吸血魔のいけにえ』の場合、くり抜いた地下空間がそのまま城内なので、外壁などはありません。その分といっていいものかどうか、ひとまとまりの部屋もあるにせよ、入り組んだ通路の方がそれ以上に目だっていました。とりわけ『吸血魔のいけにえ』では、洞窟風の岩肌に加え、髑髏を数多く埋めこんだカタコンベ風の壁や、人面型浮彫を戴く扉口など、いかにもいかにもな細部を備えています。 6 ハマー・フィルムの作品より 1950年代後半以降、怪奇映画史に一時代を画したハマー・フィルムの作品群では、まず『吸血鬼ドラキュラ』(1958)で、城の脇に入口があった納骨堂や、町の凹地にある墓地、その丘の斜面をくり抜いた納骨堂などが登場します。クライマックスで伯爵が隠れようとしていた、城の書斎の奥の床板を上げた先がどこへ通じているのか、気になるところですが、こちらはわからずじまいでした。 『フランケンシュタインの怒り』(1964)での実験室も、地下に配されていたようで、けっこう広い。ユニヴァーサル製作の『フランケンシュタイン』(1931)や『フランケンシュタインの花嫁』(1935)にならって、落雷の電気を取りこむため、天井から城の屋上までつながったドーム状の部分もあります。 『凶人ドラキュラ』(1966)では、城内の納骨堂は地下にあるようでもありますが、もう一つはっきりしない。とはいえ地下空間が重要な位置を占める点では、セットを共有する『吸血ゾンビ』(1966)と『蛇女の脅怖』(1966)を挙げるべきでしょう。とりわけ後者では、一階から物置状の地下一階を経て(左下→あなた)、さらにその下、温泉付き洞窟状空間(右下→こっち)へと至る道筋を辿ることができます。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 『帰って来たドラキュラ』(1968)では、町の酒場の地下室のさらに奥にある、水路へつながる部屋に、伯爵が巣くいます(左下→こっちの2)。他方ヒロインは屋根伝いに自宅と酒場を往き来する(右下→こっちの2)。その際のマット画は高さをおそろしく誇張してありました。この作品ではドラキュラ城は扉に十字架を掛けることで封印されているのですが、地下と屋根との高低の対比が、封印された城の補償をなすかのごとくではありますまいか。本作ではそもそも、城とその手前の崖やら、教会の鐘楼など、垂直性が強調されていました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 屋根の上ではありませんが、ちなみに、バシュラールの『空間の詩学』第1章は「家 地下室から屋根裏部屋まで 小屋の意味」を取り扱うものでした。 「家は鉛直の存在として想像される」(p.53) とした上で、 「鉛直性は地下室と屋根裏部屋という極性によって裏づけられる。…(中略)…屋根の合理性と地下室の非合理性を対比することができよう」(同上) と述べています。地下室とともに、〈屋根裏部屋〉が怪奇映画においてどのように描かれてきたのか、今後の課題といたしましょう (追補:→「怪奇城の高い所(前篇) - 屋根裏など」の頁でも触れました。また 渡辺武信、『銀幕のインテリア』、読売新聞社、1997、pp.195-211:第12章「階段 地下 屋根裏」 も参照)。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ハマーの作品からは他に、先にも触れたように『ドラキュラ血のしたたり』(1971)で、大広間附近から城の裏手あたりにある納骨堂まで続く、長い地下道が登場しました(→そっち)。 |  |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

7 イタリア怪奇映画より ハマー・フィルムとともに1960年代怪奇映画の一翼を担ったイタリア怪奇映画に移りましょう。こちらも先に触れたマリオ・バーヴァの『血ぬられた墓標』(1960)と『白い肌に狂う鞭』(1963)ではともに、城本体から離れた位置にある一族の地下納骨堂が出てきます。納骨堂自体の大きさや、城との距離に違いはあるものの、いずれも、城の二階以上の部屋から納骨堂まで、地下の隠し通路が結んでいます。とりわけ前者の場合、城と納骨堂の高低差に関して、隠し通路の伸び方に腑に落ちない点があったりはするのですが。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 同じくバーヴァの『呪いの館』(1966)では、納骨堂自体は館の地下に位置するようですが、そこと村の教会附近とを結ぶ地下通路が配されていました(→あっち)。 |  |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| やはり前に挙げたマルゲリーティの『顔のない殺人鬼』(1963)では、まず、城内の一階にある一室の隠し扉から降りた先に、納骨堂が現われます(→こちら)。降りてきた階段と別に、扉口があって、どこぞへ通じているらしい。 |  |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 後の場面で、城本体との位置関係はよくわからないのですが、敷地内のどこかにある格子戸から入ると、やはり地下納骨堂がありました(→そちら)。こちらも奥へ伸びているようです。庭にはもう一つ格子戸があり、また地下には怪人が巣くう部屋や、水攻めの仕掛け部屋まで出てきます。つながり具合は定かではないものの、けっこう広がっているようです。 |  |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 同じマルゲリーティの『ヴェルヴェットの森』(1973)でも、城の二階の一部屋から隠し扉を抜け、階段を降りた先に納骨堂があるのですが、その地下空間はかなり長く続いていました(→あちら)。同じマルゲリーティの監督作にこうした長大な地下空間が登場するのは、何か理由があるのか、それともたまたまなのでしょうか? |  |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

8 コーマンのポー連作より ハマー・フィルムの諸作品、イタリア怪奇映画とともに1960年代怪奇映画の一翼を担ったのは、ロジャー・コーマンによるポー連作とその周辺作品でした。「怪奇城の隠し通路」や「怪奇城の廊下」の頁でも見たように(→ここや、そこ)、怪奇映画に必要と見なされるであろうようなお膳立てを、コーマンは律儀なまでに取りこみます。 舞台となる城や館といった建物であれば、玄関から一階の大広間、そこから階段で二階へ上がれば各登場人物の個室、地下へ降りれば納骨堂や地下牢、拷問室といった按配です。往々にしてこれらの間を、正規の階段や廊下以外に隠し通路がつないでいる。その律儀さは、館の空間配分がよく整理されていた『らせん階段』(1945)と比べることができるかもしれません。 連作第一作の『アッシャー家の惨劇』(1960)からしてすでに、館の地下には一族の納骨堂がありました。この作品ではさほど広くはないものの、隠し部屋があって、そこから一階へ通じる隠し通路が設けられています。 第二作は少しおいて、第三作『姦婦の生き埋葬』(1962)でも地下納骨堂が見られます。第一作よりは少し広めでしょうか。 第四作『怪異ミイラの恐怖/黒猫の怨霊/人妻を眠らす妖術』(1962)の第二話は、舞台が宏壮な館や城の類ではなく、街中の一軒家なのですが、倉庫などとして使われている地下室がありました。 連作外の『恐怖のロンドン塔』(1962)におけるタイトル・ロールの地下には、拷問室や納骨堂、さらに隠し扉まで備わっていました。 連作第五作『忍者と悪女』(1963)では、始め三分の一ほどの舞台であるクレイヴン邸の地下に、実験室と納骨堂が設けられていました(墓所は一階にもあります)。残りの舞台となるスカラバス城の場合、クレイヴンたちが一時捕らわれる場所が地下のようでもありますが、定かではありません。ここでは地下はあまり強調されていないところが、逆に興味深い点です。 番外篇の『古城の亡霊』(1963)と連作第六作だけれど原作がラヴクラフトの『怪談呪いの霊魂』(1963)はまた少しおくとして、第七作『赤死病の仮面』(1964)では、城の地下は牢獄でした。周囲を赤死病の蔓延に取り囲まれたこの城で、逆に納骨堂は少なくとも画面に現われません。地下牢もクライマックスには関わらない中盤だけの登場です。 そして連作第八作にして最終作『黒猫の棲む館』(1964)には、地下空間は出てきませんでした。館のすぐ近くには屋外墓地があり、また館の内でも、鐘塔や、大鏡を隠し扉として、その奥の階段をあがった先の、だから上階にある奇態な部屋が代わりを務めるわけではありますが、ともあれここに、コーマンの関心の変化なり展開を読みとっていいものなのでしょうか? あるいはそれぞれの筋立ての要請に応じたところそうなったというだけなのか。 『地底探検』などにおける地下世界は、時間の流れの中で埋もれた秘密を隠していました。結晶なり宝石は時間が凝固したものなのでしょう。『モノリスの怪物』のように、結晶が、地上とも地中とも異なる時間の尺度で、生成していくという場合もあります。 「鉱石と金属が生きている有機体とみなされていたこと、それらの懐妊、成長、誕生について、結婚についてさえも語られていた」( エリアーデ、『鍛冶師と錬金術師』、1976、p.183) として、 「大地の奥底では『成熟する』ために数千年か永劫を要したことを、冶金師と錬金術師は数週間で達成することができると主張する」(同、p.213)。 他方『モノリスの怪物』とのからみで先に題名を挙げたバラードの『結晶世界』(1966)では、 「宝石化した蘭」(p.35)、 「水晶化した森林」(p.78)、 「はるかな銀河系が水晶化している」(p.87)、 さらに 「あらゆる物質の根元をなしている、原子よりもこまかな本体が実際に増殖したもの、と考えているわけです。同一物体の、ずれてはいるがどれも似たような映像が、いくつも連続して、プリズムをとおしての屈折によって生じているらしいんです。もっとも、その場合、時間の要素が光の役割の代用を果たしているようなんですがね」(同上) といった現象が起こり、そこに 「時間と空間の統一」(p.107)、 「その場合、全宇宙から同時にあらゆる時間が消滅し、プラトンやデモクリトスが夢想だにしなかったような究極的な大宇宙のゼロ状態が現出するのです」(p.110) という事態を、登場人物は見てとっていました。『モノリスの怪物』で起こった事件は、エリアーデ言うところの錬金術における時間の加速に対応し、もし事件が引き起こした状況に歯止めがきかなかったなら、バラードが物語った「水晶化の作用」(p.102)が世界を覆うことになっていたと見なせるかもしれません。いずれの場合も、時間の流れ方が変容してしまうのでしょう (追補; 鉱物と時間の話といえば、 市川春子、『宝石の国』(全13巻)(アフタヌーンKC)、講談社、2013~2024) 話が横滑りしましたが、対するに、『アッシャー家の惨劇』などにおける地下納骨堂は、『フランケンシュタインの花嫁』における怪物の台詞よろしく、まぎれもなく「死に属している」ものでした。地上と冥界の境目に位置しているのは見やすい道理でしょう。 とはいえ『姦婦の生き埋葬』ですでに、地上に別の納骨堂が作られたり、霧が晴れることがないとはいえ、主人公は屋外の墓地に葬られます。『赤死病の仮面』では地上を死が徘徊し、また『忍者と悪女』では魔術が大手を振っています。深読みすれば、そんな領域では、地上と冥界をことさら区別するいわれもなく、その境目はもはや消失していたのかもしれません。 第二作『恐怖の振子』(1961)に戻ると、前作に比べ(次回第三作に比しても)地下空間の規模が著しく増大しています。 まず、大広間から格子戸をくぐると、吹抜の壁に沿ったゆるい斜面をおりていきます(→あそこ)。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| その先で円柱の周りを巡る階段をおりる(左下)。格子戸の先は通路が入り組んでいるようで(右下)、当初機械音が聞こえてきた扉や、壁を塗り籠めた墓所などがあります。後には二階ないし中二階の個室につながる隠し通路から、ここまで通じていることがわかります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 機械音の扉をくぐると、また吹抜にゆるい下り傾斜となります。その先も同じく円柱を巡る階段です(左下)。第一の傾斜と同じセットを用いているのでしょう。第一の傾斜では手前に狛犬か何かのような低い石像が並んでいるのが、違いということのようです。とまれ、湾曲階段を降りた先が拷問室でした(右下→こっち)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 拷問室の奥の格子の脇を進んだ先にある扉をくぐると、〈陥穽と振子〉の空間です(→そっち)。上に吹抜分の高さ、扉側の壁には奇妙な壁画、振子台の下も反転した吹抜分の深さで、洞窟状の相を呈しています。 |  |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

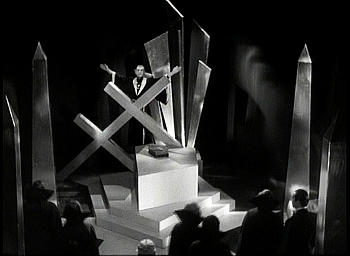

| 当該作品の頁でも記しましたが、吹抜を単純に2階分とすれば、地下4階+落とし穴ということになります(→あっち)。人工の地下空間が映画に出てくるのを見ると、筋違いは重々承知の上で、封建貴族だの異端審問官が城主だったとしても、工事やそのための経費はどうしたんだろうと気になってしまうのでした。本作の場合超自然現象は一応起こらなかったということになるだけに、なおさらであります。 第六作『怪談呪いの霊魂』(1963)でも、劣らず巨大な地下空間が登場します。大広間の暖炉の脇にある隠し扉から入って、隠し通路を進んだ先の扉の向こうに、木製の階段でできた櫓がありました(左下→こなた)。櫓の上は大広間がある一階と同じ高さなわけですが、それだけの高さの吹抜空間がずっと先までひろがっている。どこまで広いのかはわかりませんが、櫓の上から見下ろした少し先に、三方ないし、見えないけれど四方から階段でのぼる祭壇が設けてあるのでした(右下)。原作により忠実な『ヘルハザード・禁断の黙示録』(1991、監督:ダン・オバノン)と比べても、地下空間のスケールだけとれば、本作の方がラヴクラフト的と見なせなくもないかもしれません。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| なおこの櫓状木製階段は番外篇の『古城の亡霊』(1963)でも見られました(→そなた)。この作品はもともと、先立つ第五作『忍者と悪女』のセットおよび出演者ボリス・カーロフが使えるからということで急遽制作されたものですが、撮影期間がばらばらと長期にわたったということなので(→英語版ウィキペディアの該当頁参照)、後から始まった『怪談呪いの霊魂』のセットも利用したということになるのでしょうか? |  |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

9 トーキー期より(2) さて、地下の空間は『顔のない目』(1960)、『死霊の町』(1960)などでも小さからぬ役割をつとめます。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 『ディメンシャ13』(1963)で人物の一人が通った通路は、地下にあったのでしょうか?(→そなた) |  |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 『ターヘル・アナトミア - 悪魔の解体新書 -』(1968)における、アーチが連なる斜面は、どんなところで撮影されたのか、気にならずにいません(→あなた)。人物が同じところを行ったり来たりしているだけ、そう読みとらせる演出は達者なものとはいえますまい。しかしだからこそ、この空間のイメージが脳裡に強く刻みこまれたりもするのでした。 |  |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 先に見た『シンバッド七回目の航海』でも洞窟が出てきましたが、『シンドバッド黄金の航海』(1973)になると、まず、これは地下かどうかわからないのですが、隠し扉の先で階段を降りた先にある隠し部屋が登場します(→こちら)。 |  |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 航海の目的地レムリア島の入江で、岩だらけの崖に刻まれた巨大な顔や紡錘状の建物も(→そちら)、やはり地下ではないものの、岩と一体化し、あるいは岩石から直接生えでたかのようで、大地のあり方に即した想像力に応じていると見てよいでしょう。 |  |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 「多くの顔のある寺院」に入ると、中は鍾乳洞です(→あちら)。『シンバッド七回目の航海』の洞窟も同じくパルマ=デ=マリョルカ島のアルタ洞窟で撮影されたとのことでした。階段を降りた底には丸井戸があり、その中から託宣を告げる幻影めいた存在が出現します。 |  |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 次の舞台は石窟寺院です(→ここ)。隣りあった岩壁には巨大な神像が刻まれている。これらもやはり、大地と一体化しているわけです。 |  |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| それ自体大地に穿たれた石窟寺院の中で、さらに竪穴が穿たれ、その底に開いた横穴へ入ると、またしても色とりどりの照明をあてられた鍾乳洞でした(→そこ)。同じ場所で撮影されたようです。その先にクライマックスの舞台となる、やはり地底の「運命の泉」が位置している。 |  |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ことほどさように本作では、地下やそれに準じた空間ががいくつも見られました。レイ・ハリーハウゼンのストップ・モーション・アニメーションが跋扈するにふさわしい、エキゾチックな舞台として選ばれたにすぎないのか、それとも何か深読みできるだけの因子が潜んでいるのでしょうか。 唐戸信嘉『ゴシックの解剖 暗黒の美学』(2020)の「第6章 地下」 中では、 『ルパン三世 カリオストロの城』(1979)での地下迷宮がとりあげられていました(pp.189-191)。 『デモンズ3』(1989)では、教会の地下に何ものかが封印されていたのですが、その封印が解かれ、封印されていたものが教会堂内などに影響を及ぼします。 本サイトで取りあげた作品で、地下空間が何らかの役割を果たす作品は他にもありますし、まだ取りあげていない作品となると、その例は数え切れないことでしょう。 他方、古城ないし館を舞台にした怪奇映画の里程標ともいうべき『回転』(1961)や『たたり』(1963)などには、隠し通路同様、地下の空間は見られませんでした。だから必須というわけでは決してないとして、ただ、そうした舞台が組みこまれることによって、古城なり館が異界との境界に位置するという相を強めることに寄与する、そんな作品があったことを忘れずにおければと思うのでした。 追補;見ていたのに例によってすっかり忘れていたのが; 『地下室の怪』、1982、監督:ヤン・シュヴァンクマイエル、15分 (DVD『夢と残酷のエクリチュール シュヴァンクマイエルの不思議な世界』所収) 集合住宅の螺旋階段と地下という設定は、後の長篇『オテサーネク』(2000)でも見られました。 シュヴァンクマイエルに関連して→こちらも参照:「オペラ座の裏から(仮)」の頁の「追補の2」 スティーヴン・ミルハウザー、柴田元幸訳、「王妃、小人、土牢」、『三つの小さな王国』、白水社、1998、pp.135-196 (原著は Steven Millhauser, "The Princess, the Dwarf, and the Dungeon", Little Kingdoms, 1993 ) この中篇の冒頭に次の節がありました; 「土牢 土牢は城の地下のもっとも深い部屋よりさらにずっと下にあると言われており、ここにひとつの問いが生じざるをえない。すなわち、土牢は城の一部なのか? 貯蔵用の地下室、拷問室、裁判中の拘留に使われる独房など、その他種々の地下の部屋はあくまで、順々に秩序立って下がっていく部屋の連なりにおける最下層であるにすぎず、城の上部に対して明快な、いわば理にかなった関係を維持している。だが土牢は、ほかのあらゆる部屋のはるか下に位置していて、むしろ城の下に広がる闇の一部であるように思える - 山の下の、殺された子供たちの血を吸う悪鬼たちの棲みかと同じように」(p.137)。 この中篇の原題は"The Princess, the Dwarf, and the Dungeon"なので、この節の「土牢」も"dungeon"の訳なのでしょう。冒頭同様この後も、小見出しのついた節が連なるという体裁なのですが、その中には、「地下の物語」という節がありました(pp.188-189); 「打ち捨てられた、劣等な、しかし決して忘れられはしないそれらの異説から生まれてくるものは、地下の物語という名で知られている。誰にも目にされず闇の中で育ち、妖精や馬鈴薯のように神秘的だからだ」(p.188)。 また「宇宙」と題された節もあって、そこでは天動説が説かれます(pp.191-192)。 同じ著者による→そちらを参照:『アッシャー家の末裔』(1928)の頁の「おまけ」 ヴィクトル・ユゴーの『ノートル=ダム・ド・パリ』の第8編4「すべての望みを捨てよ」は、次のように始まっていました; 「中世においては、建築物が完全にできあがった、というときには、地上にある部分とほとんど同じだけのものが地下にあったのである」 (ユゴー、辻昶・松下和則訳、『ノートル=ダム・ド・パリ(下)』(岩波文庫 赤 532-4)、岩波書店、2016、p.188 ユゴーについて→そちらも参照:「ロマン主義、近代など(18世紀末~19世紀)」の頁の「ユゴー」の項) 追補の2(2023/01/04);一度読んだはずなのにすっかり忘れていて、あまつさえ今回読み返してもまるっきり思い出せなかったのが; ダグラス・プレストン&リンカーン・チャイルド、富永和子訳、『地底大戦 レリック2』(上下)(扶桑社ミステリー フ」25-3~4)、扶桑社、1998 原著は Douglas Preston and Lincoln Child, Reliquary, 1997 ジュリア・ソリス、綿倉実香訳、『ニューヨーク 地下都市の歴史』、2011 で扱われていたニューヨークの宏大な地下空間が舞台となっています。ソリスの本でも参考文献に挙げられていた(p.238) ジェニファー・トス、渡辺葉訳、『モグラびと - ニューヨーク地下生活者たち』、集英社、1997 を参考にしたとのことです(下巻、「著者覚え書き」、p.325)。こちらは未見。 なお邦訳の副題にもあるように、『地底大戦』は ダグラス・プレストン&リンカーン・チャイルド、尾之上浩司訳、『レリック』(上下)(扶桑社ミステリー フ」25-1~2)、扶桑社、1997 原著は Douglas Preston and Lincoln Child, Relic, 1995 の続篇に当たります。『地底大戦』が都市規模の地下で展開されたのに対し、前篇ではもっぱら架空のニューヨーク自然史博物館が舞台でした(下巻、「訳者あとがき」、pp.330-331)。とはいえこの博物館の迷宮めいた錯綜ぶりは、建物自体を主役だと見なせるだけの描写が割り当てられていました。 「そして彼は、博物館の暗い心臓部に待つ狭い迷宮をめざした」(下巻、p.69:第2部38の末尾) と語られる次第であります。地下空間も欠いてはいません。すぐ後で触れる映画化には、日本語字幕で「博物館の怪人」との台詞がありましたが(約21分)『オペラ座の怪人』が連想されているようです。原作では「博物館の猛獣とも〝四本足で歩くもの〟とも呼ばれた」(下巻、p.317:エピローグ=63章)等と語られていました。 「繁栄した生命形態が人口爆発を引き起こす。すると不意に、どこからともなく新しい種が誕生する。それはほとんどの場合、殺戮マシンとなる捕食生物だ」(上巻、p.291:第2部29)、 「しかし、あまりに進化しすぎてしまったと、わたしは思う。獲物を捕らえつくしたのち、彼らもすぐ絶滅してしまった」(同上)、 そうしたパターンが反復されるという、主要人物の一人フロックによる進化論も興味深いものでした。上に引いた箇所に続く p.293-294 、また 上巻、pp.57-28(第1部6)も参照。 『レリック』は同じ邦題で映画化されました(1997、監督:ピーター・ハイアムズ)。人物や地理の設定は改変、時間経過はコンパクトに切り詰められていますが、大筋はおさえてあると見なしてよいでしょうか。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 博物館の入り組んださまも、とりわけ地下の空間ではそこそことらえられていました。右に引いたのは地下へ降りていく階段で、ずいぶん深そうです。下の場面のように、層状に重なる交差空間もあれば、右下の場面に見られる坑道は港までつながっているとのことです。 |  |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 地下に比べると、いささか遊園地のお化け屋敷めいた特別展の会場を除けば、地上の展示室や舞台裏は原作ほどごちゃごちゃしているようには見えませんでした。それでも右に引いた場面での、吹抜の広間を縁取る、中二階回廊などが登場します。 |  |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ただ、画面がいやに暗くなることが多いのは減点ものではありますまいか。日本語字幕での〈レリック〉の語の扱いも気になったところでした。 余談になりますが、映画版では登場しない主要人物の一人にからんで、ウォーホルだの(上巻、p.122:第1部14)、フレモント・エリス Fremont F. Ellis (1897-1985)(上巻、p.126:同上)だのピラネージ(上巻、pp.138-140:第1部16)といった名前が登場します。ちなみにその人物は、 「わたしは現代美術にまったく興味がないんだ」(ウォーホルの箇所) と述べ、 「よく考えるんですよ…(中略)…ピラネーシの作品は、ごく初期のものが最高だったってね」(上巻、p.139)、 「もちろん、彼の後期作品も興味深いものですが、わたしの感覚からするとあまりに突飛すぎるように思います」(上巻、p.140) と語ったりするのでした。後には 「スルバランの静物画やブルックナーのシンフォニーのように単純かつ巧妙で」(下巻、p.258:第3部58) なんて台詞もありました。 フレモント・エリスのことは知りませんでしたが、『地底大戦』ではやはり知らなかったハワード・チャンドラー・クリスティー Howard Chandler Christiy (1872-1952)(上巻、p.136:第1部15)だの、ピッティ宮にある 「中世の古い地図を描いた壁画…(中略)…コロンブスがアメリカを発見する前年に描かれたもの…(中略)…アメリカ大陸が後に発見されることになる場所は空白で、こう書いてある。クイ・シ・ソノ・デイ・モストリ…(中略)…〝ここには怪物たちがいる〟」(上巻、p.193:第1部20) だのに触れられます。この人物の自宅にある 「干し草の山と薄い薔薇色に染まった陽射しを描いた印象派の風景画」(上巻、p.258、また p.262:第2部26) というのはモネの連作《積藁》の一点なのでしょうか? そこには〈盆栽〉もありました(上巻、p.259:同上)。美術ではありませんが、これまた知らなかった 「クリストファー・スマートの詩『ユビラーテ・アグノ』」(上巻、p.301:第2部30) に言及されたりもするのでした(Christopher Smart (1722-71), Jubilate Agno)。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 2022/02/13 以後、随時修正・追補 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| HOME > 古城と怪奇映画など > 怪奇城閑話 > 怪奇城の地下 |